【原创】柳斋琐忆 (增补版)

柳斋琐忆

(增补版)

占峰

一

1976年夏天的一个傍晚,四叔澄寰从北京出差上海来我家,一进门见母亲正在拖地板,便说:“你真勤劳!”邻居在厨房听了都笑起来,也许是上海人听北方官腔有些新鲜。

我这是第一次见到四叔。四叔一身绿军装,面色黝黑,很有精神。

这之前,四叔曾寄一本《解放军文艺》,里面有他的诗作《井冈山诗草》。信封上的毛笔字漆黑、有力,楼下的邻居见了红色的寄信地址,调侃道:“哟,中国人民解放军总政治部。”

晚上设家宴招待四叔。小方桌中间放了一个圆搪瓷盘,盛了满满一盆大闸蟹,红红的蟹背,毛茸茸、黑色的双螯,还有米酒。听母亲说,四叔特别喜欢吃大闸蟹和毛蚶,毛蚶一买就是十斤。那个搪瓷盆我家至今还在使用。

在饭桌上,四叔吃大闸盘,喝酒,渐渐地兴奋起来,突然低声地对父母说了一句挺吓人的话,他说:“江青神经有毛病。”大概是怕邻近的上海人听见,四叔特地用福州话说这句话的。

那时我才十五岁,弟弟十三岁,听了犹如晴天霹雳,很惊讶,所以至今记忆犹新。

那次四叔是陪同朝鲜人民军歌舞团来上海访问演出,我和弟弟也去观看了,记得有一个指挥的后背都被汗水湿透了。

四叔陪同朝鲜人民军歌舞团到南京演出时,唐山突发大地震,死了二三十万人,余震未止,北京市民全部在屋外搭棚居住。四叔在京外执行外事任务,奶奶和我的堂姐世同在家,郭老不放心,家里有红旗等两辆公车,按规定不能私用,便叫子女骑板车连夜到总政大院接奶奶到郭宅避震。这件事,现在人听起来,不可思议。

二

我进美术中学后,写信给四叔,希望他能帮我弄一些美术画册。后来他又一次出差来上海,带来了一大堆画册,有许多国画,水墨淋漓。当时我觉得这些画册不够古色古香,后来都遗失了,很可惜。

四叔还曾送我家一个古代名人砚,是1979年出差旅大时,在“大连市文物店”买的,真品无疑。后来我偷偷地拿到上海古籍书店,开价是300元。我卖了用来解馋。四叔说,这个砚台现在价值十万以上。我为此痛惜不已。

后来收到四叔的一封信,讲自己为机关起草文件、讲话稿,做捉刀人的苦况,患了严重神经衰弱,每晚要吃许多片安定。为别人写字从不收钱,纸墨很贵,经济负担重。老爸当时也叹息道:“苦啊!”

再后来,大约是1986年炎夏吧,收到四叔的一封信,是用毛笔写的,说出了车祸,被总政机关的车撞的,右眼因此失明。

四叔右眼失明后,改号“一目老人”,并在1987年人民日报和光明日报上,同时发表短诗《忆月牙泉》以自况。诗曰:

忆月牙泉

月牙泉,因其形酷似一弯新月而得名。千百年來,沙山环泉,而不涸不浊,实属罕见。余失眠之夜,时在脑际浮现。

我说,你并不象一弯月牙儿

你是大漠的一只眼睛

在那古老、浩瀚而寂寥的天地里

你目光莹莹,仰视古今

莫非是看腻了

那被历史凝固了的深黄色图景

莫非是看烦了

无休无止呼啸着的漫漫风尘

你才那么澄澈

那么平静

每当我失眠之夜遥想你

困忧的心,倏忽间变得安宁

此后三十多年,他以一目破万卷,日夜孜孜不倦,还写出好几部书。有人说他像福州老乡陈景润,一心向学。

三

上世纪90年代,在北京读书的弟弟要赴美留学,我和父母都到北京去送他。

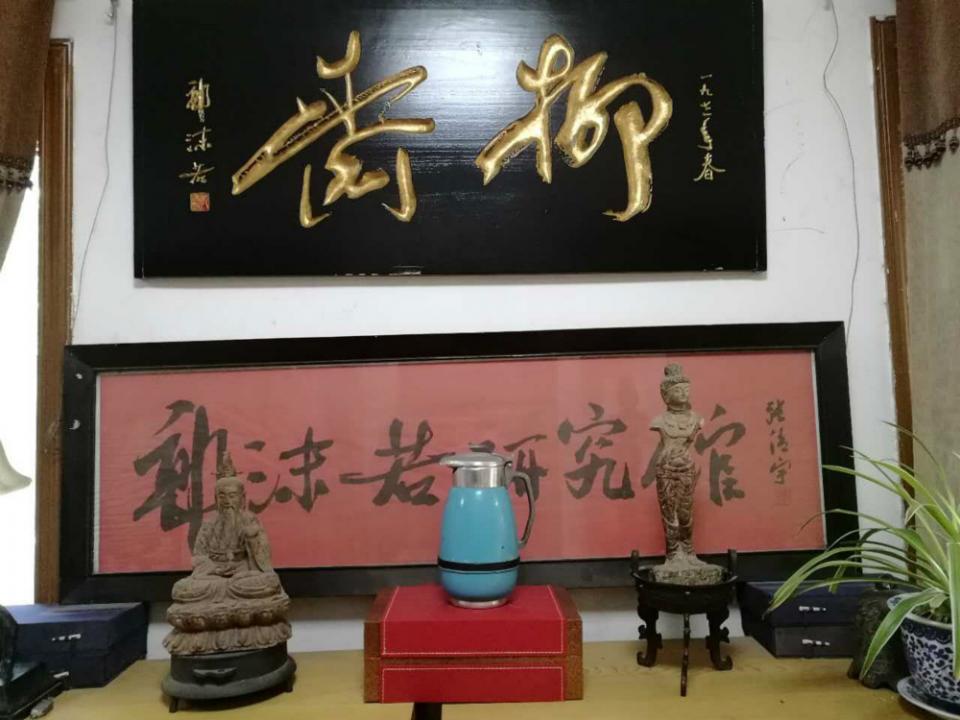

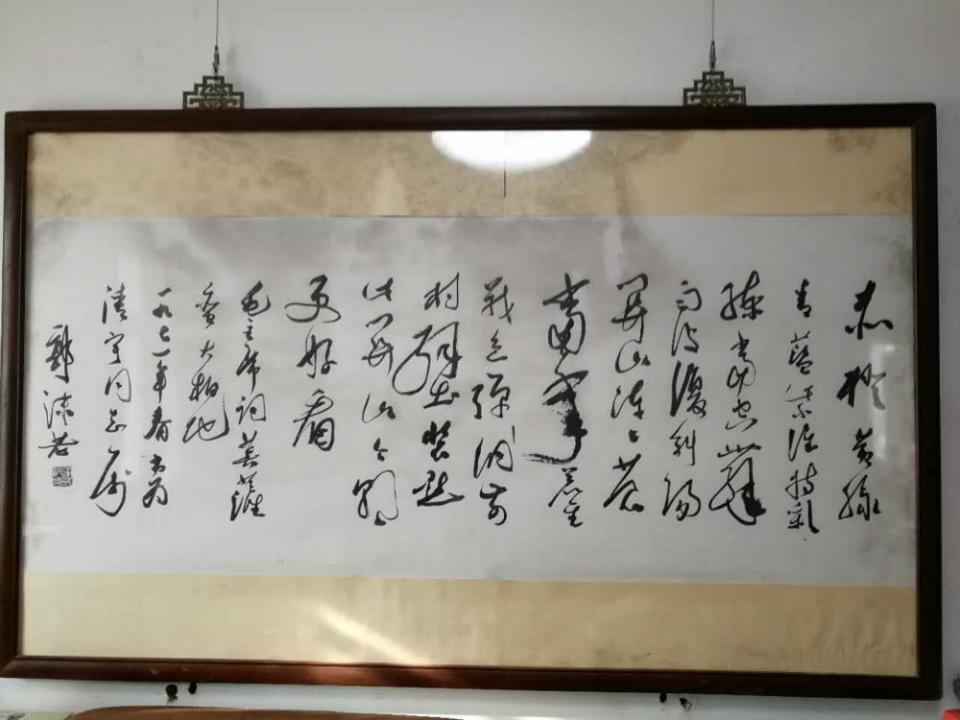

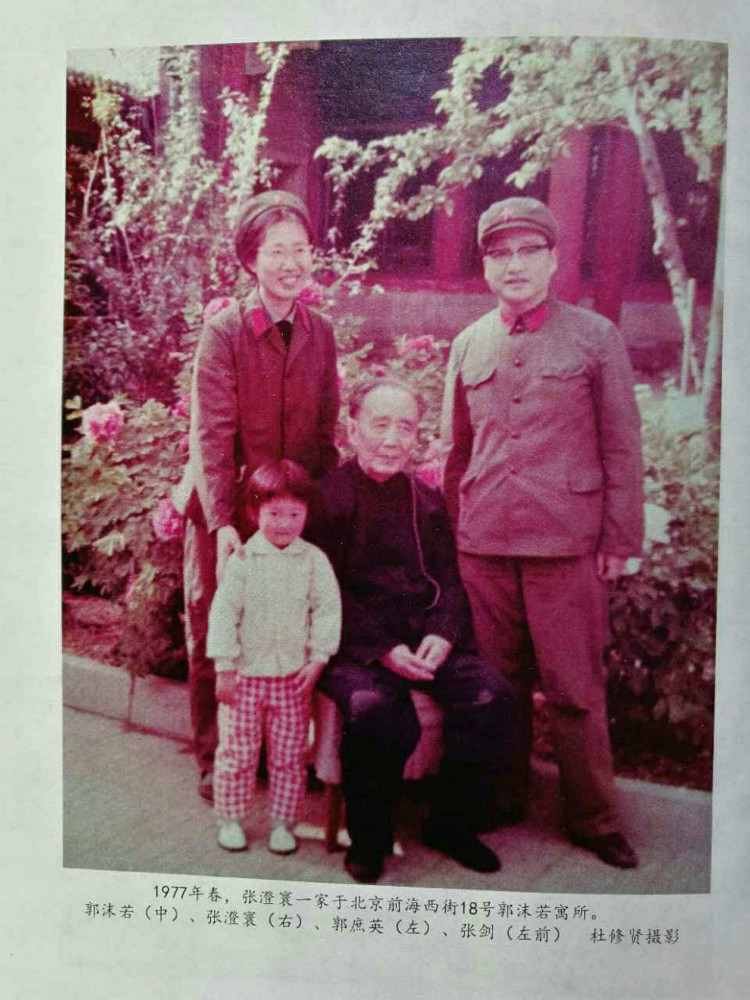

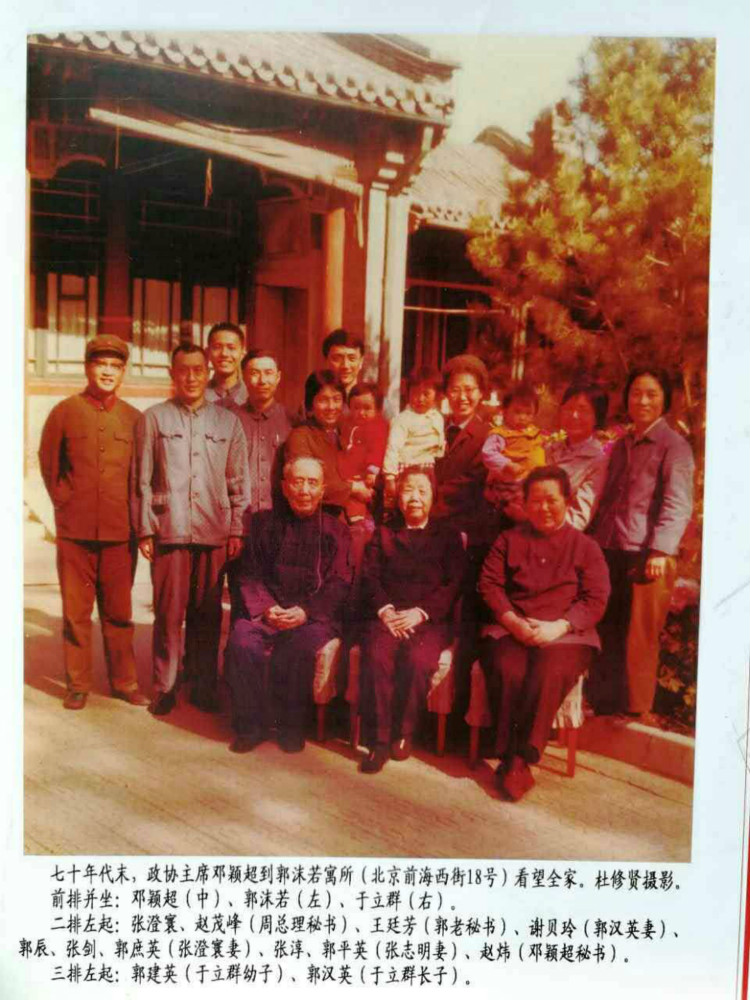

到了四叔在总政大院的寓所——“柳斋”时,已是下午。一进家门,我们首先在厅中看到四叔结婚时郭老送他的两件礼物:一件是日本朋友送的小水壶(图一),另一件是郭老亲笔写的毛主席词《菩萨蛮·大柏地》(图二)。厅中墙上,还挂着郭老和四叔夫妇、女儿的留影(图三),以及政协主席邓颖超到前海西街18号大院看望郭老全家的大合影(图四)。满屋生辉。

爸妈和我放下行李后,对着水壶、墨宝、照片,一一端详良久。厅中还有一个郭老生前用过的木质旧椅,我在椅上躺了躺,好像郭老的体温犹存。

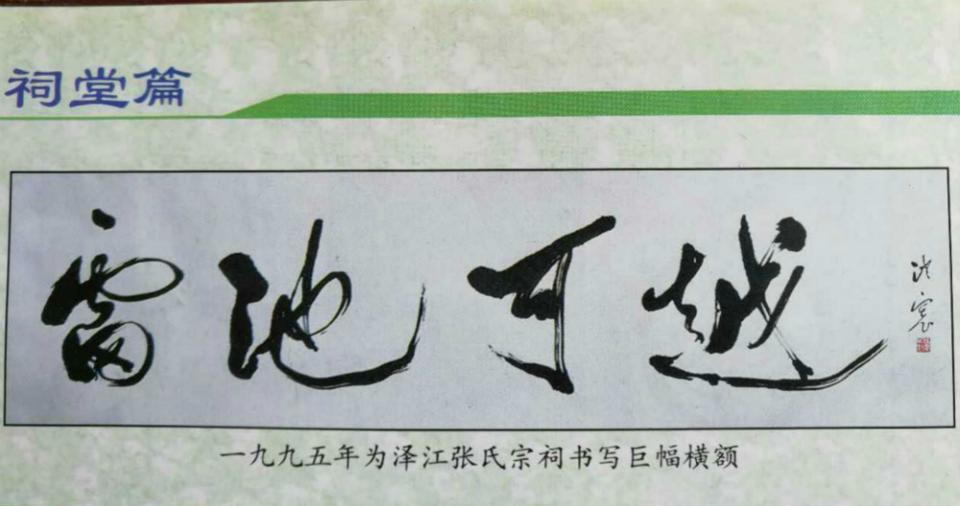

我住的那间房子壁上挂着四叔写的横披佳作《雷池可越》(图五),擘窠大字,很耐看。这幅字后来献给老家福州泽苗张氏宗祠,制成金字大匾额,高悬于宗祠大门口。很多人跑几里路来观赏。

图一: 四叔结婚时,郭老赠送的小水壶(中)。

图二:四叔结婚时,郭老赠送的墨宝。释文:“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞?雨后复斜阳,关山阵阵苍。 当年鏖战急,弹洞前村壁。装点此关山,今朝更好看。毛主席《菩萨蛮·大柏地》。一九七一年春书为清宇同志属,郭沫若”

图四:政协主席邓颖超到前海西街18号看望郭老全家。

前排并坐:邓颖超(中)、郭沫若(左)、于立群(右)。

二排左起:张澄寰、赵茂峰(周总理秘书)、王廷芳(郭老秘书)、谢贝玲(郭汉英妻)、郭辰、张剑、郭庶英(张澄寰妻)、张淳、郭平英(张志明妻)、赵炜(邓颖超秘书)。

三排左起:郭建英(于立群幼子)、郭汉英(于立群长子)。

图五:四叔行书大匾额“雷池可越”。

四

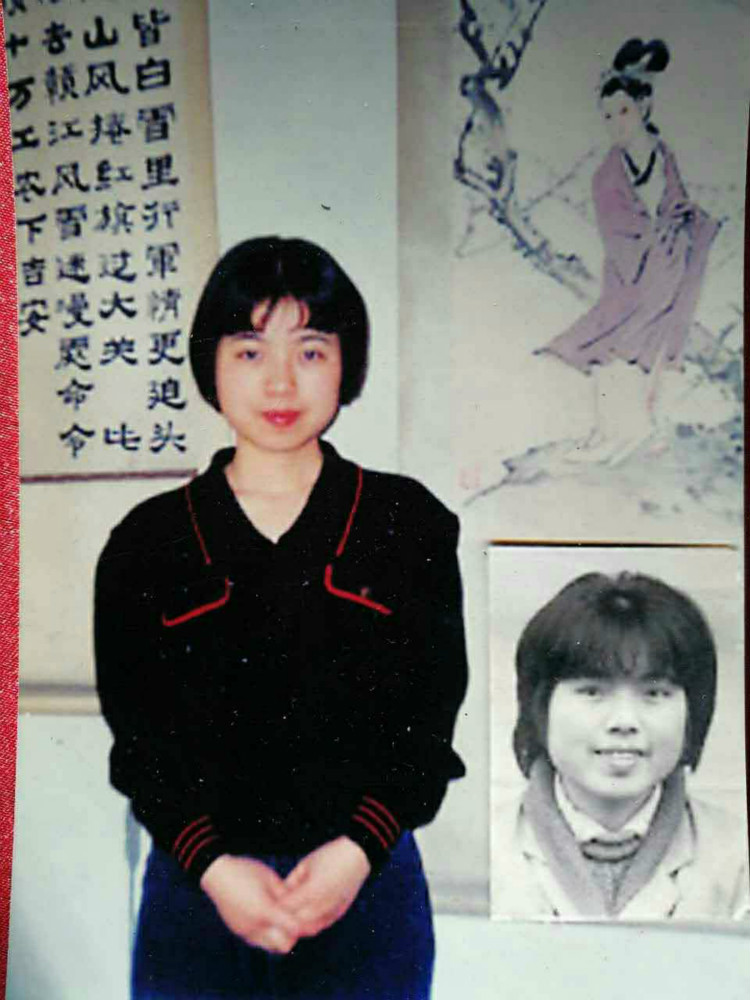

第二天,四叔的女儿张剑回来了。她很清秀、机灵,对我挺热情。其时她在景山中学读高中,年方十七、八岁。

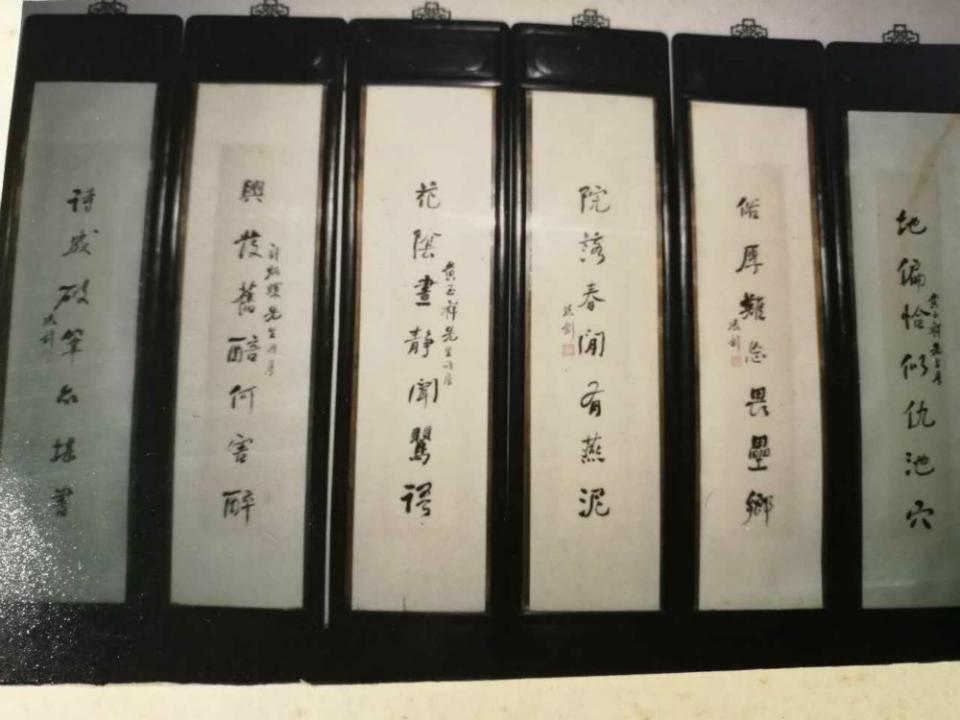

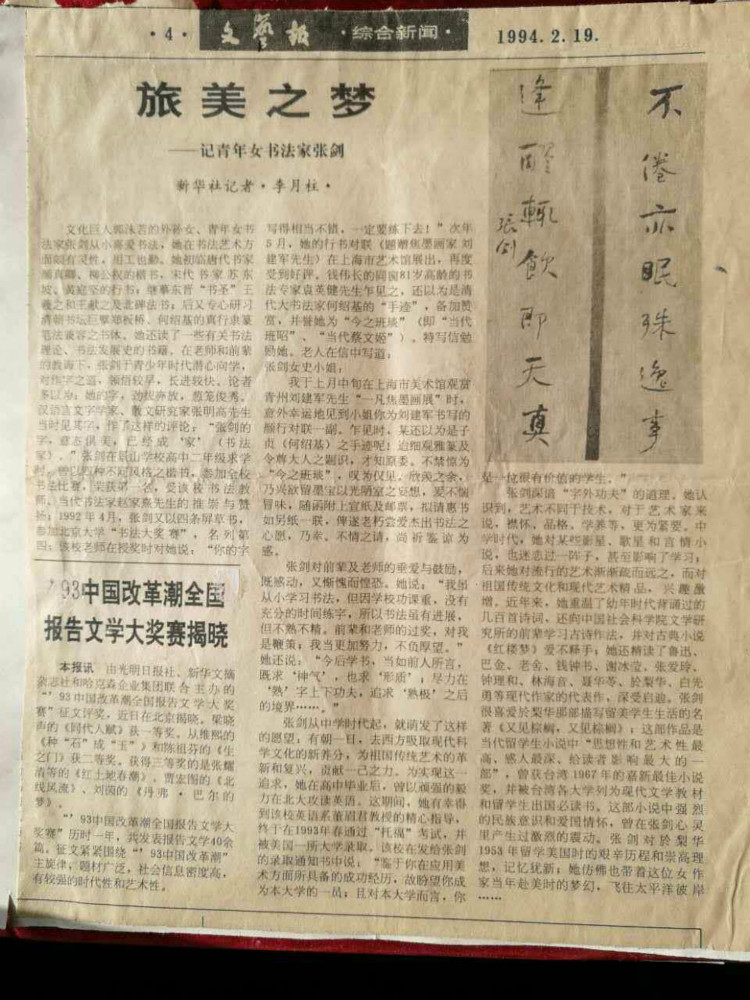

四叔家里挂满了女儿张剑的书法作品,她学何绍基笔法,几可乱真,在景山学校全校书法比赛中得了一等奖(图六)。1994年参加北大书画大奖赛,荣获第5名(图七、八)。《文艺报》还发表新华社记者李月的文章《记青年女书法家张剑》(图九)。

有一天,张剑、鼎立一起回来。在四叔书房的大书案上,张剑、鼎立同我妈和我打过好几回合乒乓球。书案打乒乓球,别有情趣。我妈和晚辈同乐,谈笑风生,像回到学生时代。四叔还抢拍了照片(图十、十一)。

张剑高中毕业不久,考取了美国一所大学。三叔、四叔、鼎立、少文、小娟等都去机场送行(图十二),依依惜别。

图六:张剑十六岁时所写的行书六条屏。

图七、图八:张剑书写的行草四条屏,荣获北京大学1992年4月书画大奖赛第5名。

图九:1994年2月19日《文艺报》发表新华社记者李月的文章《记青年女书法家张剑》

图十:妈妈廖美玉和四叔儿子鼎立在书房大书案上打乒乓球。

图十一:占峰和四叔女儿张剑在书房大书案上打乒乓球。

图十二:机场送张剑赴美留学。左起:四叔澄寰、小娟、张剑、三叔澄洪。

五

我那时早晨爱睡懒觉,爸妈叫不醒我。四叔便拿出从日本海边带回的螺号,当做军号吹了起来,想把我训练成士兵一样,闻号音立马起床。

四叔有一次外出时,拿出一本很厚、很精美的古碑帖让我看,见我没什么兴趣,便有些生气:“给你看你还不看!”还说:"不看不行,回来我要考你!”

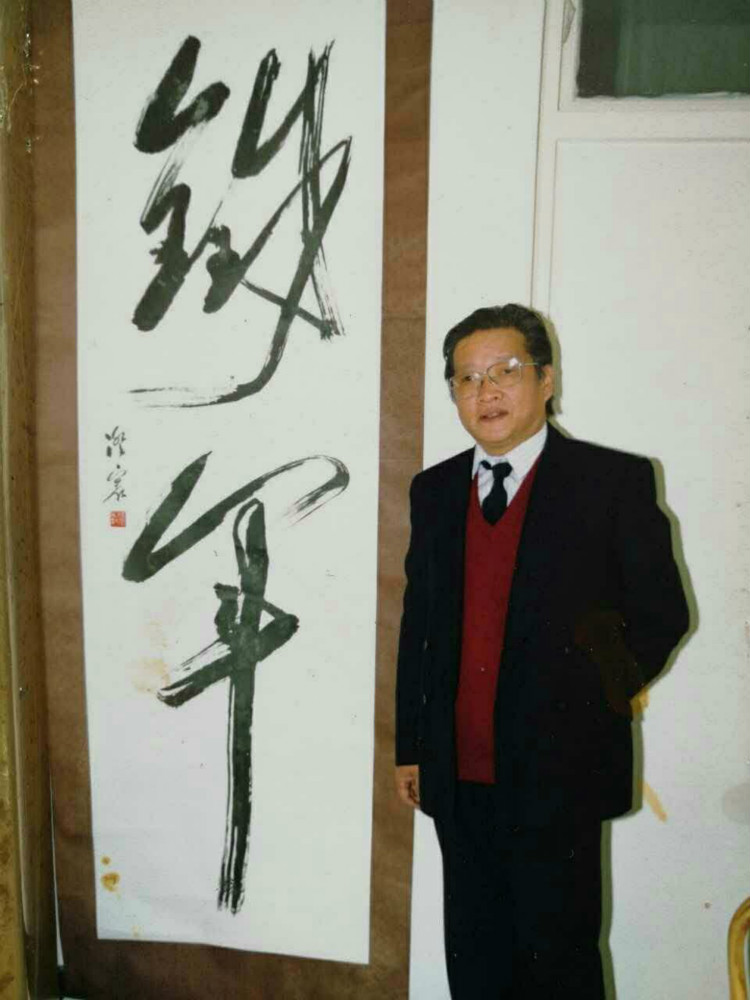

一天上午,四叔同我爸和我一起去军事博物馆参观全军书法展。靠展厅门口的显著位置,挂着四叔的巨幅行书“铁军”(图十三),每字四尺见方。点如坠石,戈如发弩,气贯长虹,势如破竹。尽显人民解放军盖世军威。

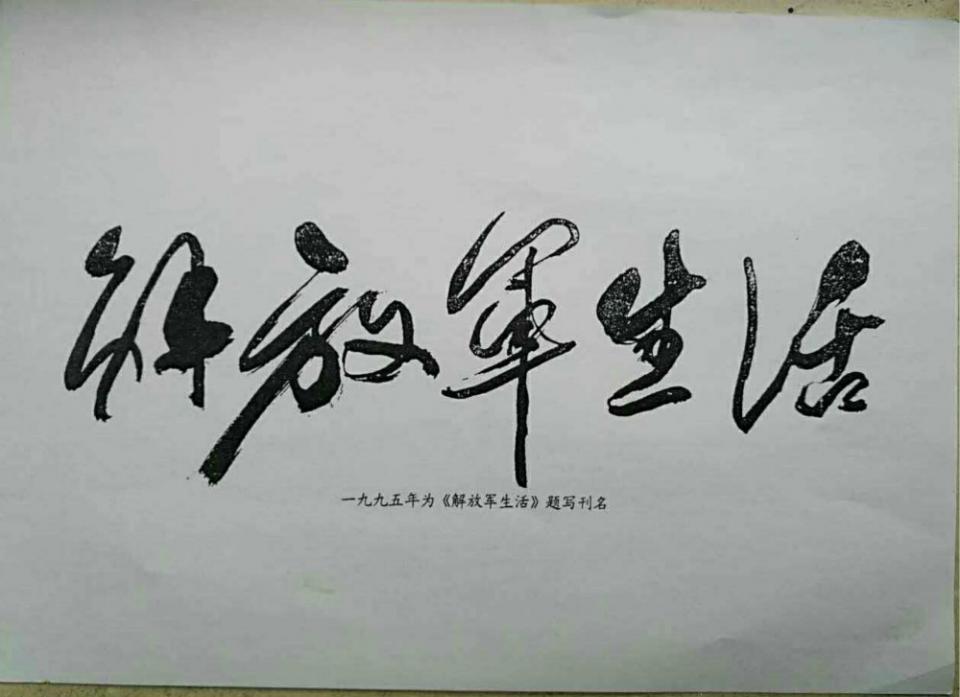

有一天午夜,我睡一大觉醒来,看见四叔还在灯下题写《解放军生活》刊名(图十四)。这是发到全军每个连队的重要刊物,任务紧急,所以连夜赶写了。

还有一次,我和父亲外出回来,见四叔在写横披“老马识途”。听他说是给北大中文系一位姓“马”的教授写的。

四叔白天到北海边原旃檀寺附近的军委三总部大楼上班,晚上、假日回家还要读书,赶稿子,写书法,课读子女,时间总不够用,老熬夜。那年代军中秀才的角色,也不好当。

我妈后来又一次出差北京,正遇鼎立期末考试。四叔忙不过来,便请我妈帮助为鼎立复习英语,结果得了个优的成绩。四叔为此感激不尽。

图十三:张澄寰与榜书《铁军》。

图十四:张澄寰奉命题写全军要刊《解放军生活》刊名。

六

四叔常告诫子女:人生苦短,时间无多,事业成败,主要取决于读什么书。要读高精尖的书,要读历史检验过的经典书,要坚决抵制、拒绝市场经济时代泛滥成灾的伪劣、低俗、泡沫书籍。这些书藉“谋财害命”,既骗了我们的钱,又浪费了我们很有限的时间,还会愚化、污染我们的心智。

四叔还曾为子女提出过《一生必读的二十部经典》,指导子女课外阅读。具体书目为:《说文释例》、《本草纲目》、《四书集注》、《老子》、《庄子》、《坛经》、《圣经》、《理想国》、《社会契约论》、《物种起源》、《共产党宣言》、毛泽东《实践论》《矛盾论》、《诗经》、《唐诗三百首》、《宋词三百首笺注》、《古文观止》、《红楼梦》、《悲惨世界》、《安娜·卡列尼娜》、《百年孤独》等(见图十五案左)。其中包括:汉字学、医学、哲学、史学、文学等领域最重要的经典书籍。四叔説:书目宜少而精,多了怕消化不了。

1923年,梁启超为清华学生最初开《必读国学书目》160种,后来减为60种。1926年,林语堂开必读国学书目仅12种。冒辟疆始选120种,抗战时压缩为20种,最后仅存10种(源头书)。2000年初,北大开出必读书目59种,清华开出85种,共144种。量太多。

柳斋为子女开出的《一生必读书目》,仅20种。可谓精之又精。我想,只要坚持不懈,是可能把这20种读完的。

据美、英、德、日专家细算,人活到一百岁,可用的时间也只有十几年。而可用的时间首先要用于专业,除此之外的读书时间就更少了。那么,最好的办法,是选择经典中的经典了。

四叔还利用业余时间辅导子女学书法和台港澳现代文学。他主编过一部《中国大众文学大系·台港澳卷》(见图十五案左)。他认为:台港澳一些老作家,继承了五四新文学优良传统,值得重视、借鉴。

图十五:张剑、鼎立和小娟夜读的书案。案左两叠书,即《一生必读经典》和《中国大众文学大系·台港澳卷》。

七

那时,小娟在四叔家和张剑作伴,一起听四叔讲古诗文、台港文学、书法。

小娟本是江苏人。她高中毕业考大学,差几分落榜,便上北京拜四叔为师,半工半读。白天从黄寺骑自行车到中关村我表弟少文公司上班,来回两小时。晚上回家吃完饭,听四叔讲课,打字,直到深夜。星期天还来回骑两小时自行车去北大、人大读会计专业。风雨无阻,十年如一日。她读大学,不但没花家里一分钱,还月月给父母寄钱,孝敬老人。

她到柳斋后,文化一天比一天高,气质也一年比一年好。进柳斋十载,前后判若二人(图十六)。从照片可以看出,美女不完全是天生的,高雅文化的陶冶更重要。

小娟身材不胖不瘦,穿着不土不洋,满脸文化气息。她有南方人的聪明,也有北方人的勤奋。我深夜睡觉时,经常听见她在电脑上打字的声音。

她大学毕业后,到一家中外合资公司当会计师,现在月薪达三万元左右,十年前就买了车子,买了房子,还嫁给一位东北籍帅哥研究生,家庭幸福美满。她不时在报刊上发表散文佳作,去美国回来后还写了一部长篇(初稿)。她在四叔身边,度过十载寒窗,终成英才。鼎立说她运气好。

小娟的成才道路,很值得当代年青学子效法的。

小娟父母原是江苏溧阳的朴实农民,对四叔感激涕零。两老提着酒,千里迢迢上北京柳斋向四叔道谢,还把四叔的像挂在家中,视为恩人。还总叮嘱小娟,不要忘了恩人。

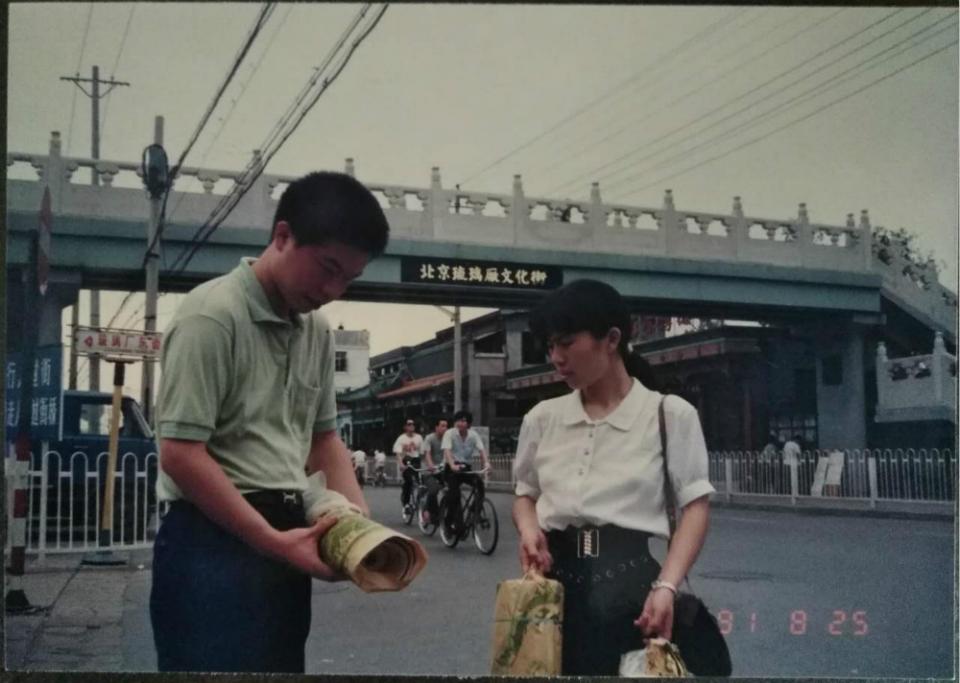

在京期间,我和小娟一起逛过琉璃厂古文化街,买了一些书籍文具(图十七)。名家招牌,琳琅满目,令我们留连忘返。

小娟在柳斋独居一间小房。靠窗处摆一张书桌,桌上有一台电脑。四叔看了我的一些诗,曾请她输入电脑保存。我到柳斋几天后一个傍晚,她叫我到她电脑前按翻页键阅览她为我录入的诗。她说:“写得挺好的。”

我很感激她,也很佩服她,二十多年来总忘不了她。如今我在网上发表作品,都要发电子邮件请教她。

图十六:右为初到柳斋的小娟。左为在柳斋半工半读几年后的小娟。高雅文化可使姑娘变美。

图十七:占峰和小娟同游琉璃厂古文化街。左起:占峰、小娟。

八

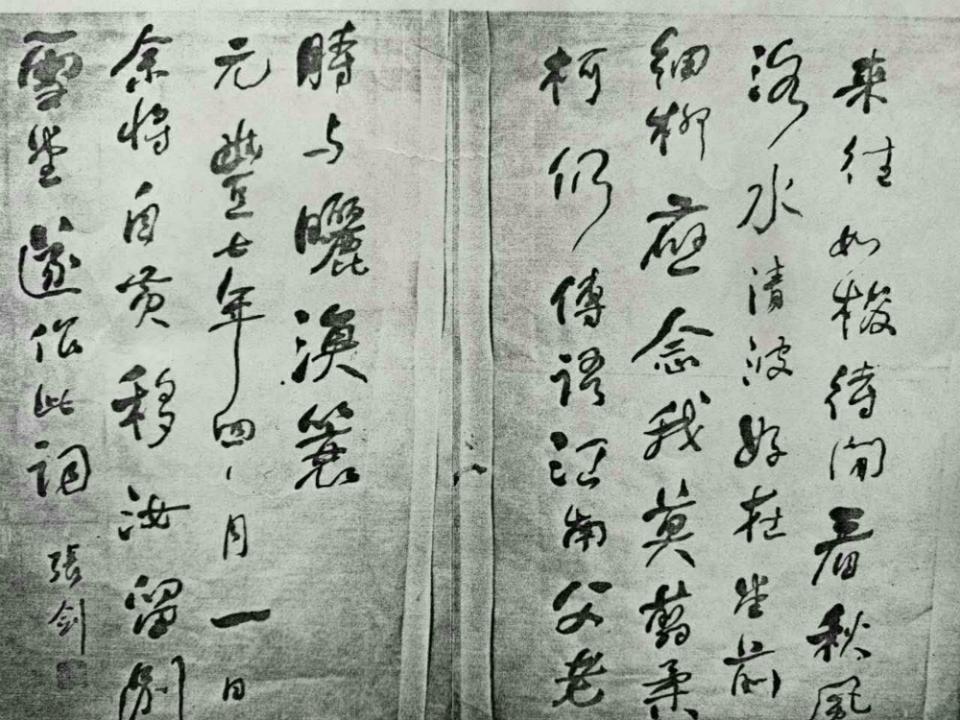

我和老爸游了四叔家门外的柳荫湖。

湖畔柳丝袅娜,微波粼粼,风景宜人。四叔家临柳荫湖,又好诵陶渊明《五柳先生传》,其宅因号“柳斋”。

我们还游了北海、什刹海、颐和园。帝都的古香古色,留下了深刻印象。

我爸和四叔都年过半百,多年不见后重聚京城,自然有说不完的心里话。老爸已戒烟多年,那回我是第一次看见他戒烟后手里又夹着一支烟(图十八)。

四叔常说:孝与悌二字,是儒家思想的两大支柱。孝,即孝敬父母;悌,即亲爱兄弟。四叔还说:父母与子女的关系,犹如血肉;兄弟姐妹的关系,犹如手足。但兄弟姐妹生于同一时代,而且往往比父母与子女相处的时间更长,所以兄弟姐妹间的共同感受与共同语言也更多。

弟弟世奇赴美前曾来柳斋向四叔一家辞别,四叔为他饯行并合影留念(图十九)。弟弟现在执教于纽约大学东方语言文学系,如今也已经五十多岁了。

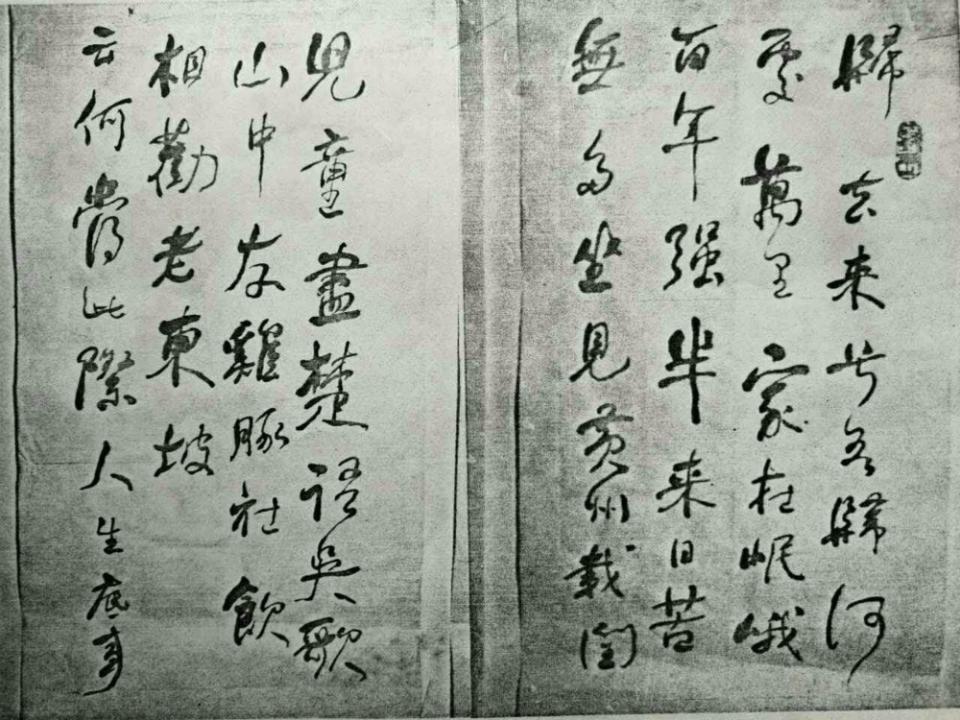

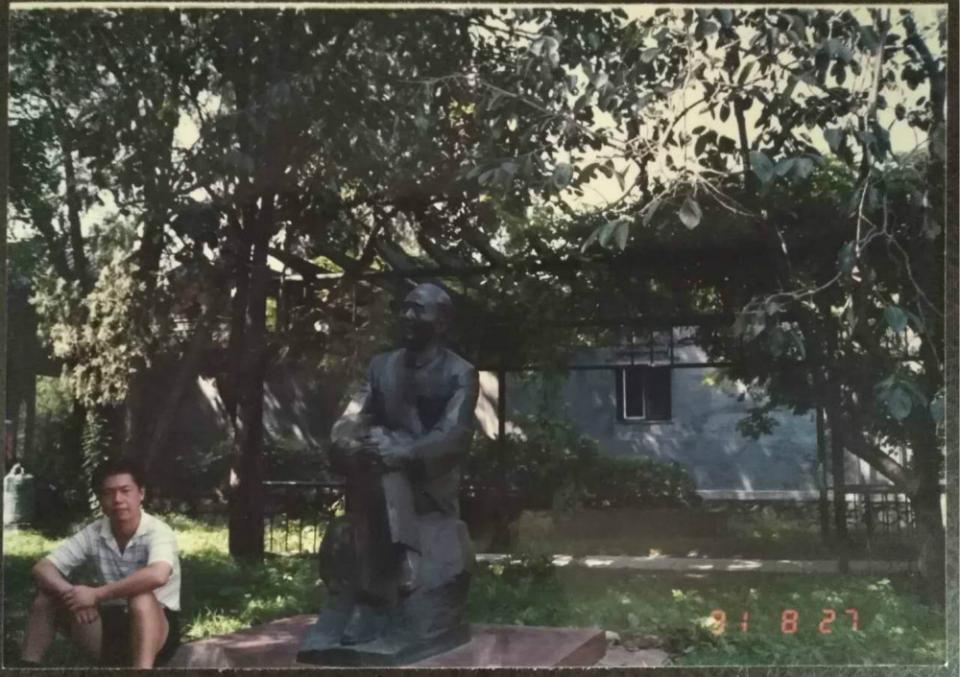

弟弟出国后,我和父母专程前往前海西街18号,拜谒郭沫若故居。我从小就爱读《女神》,今天终于有机会走进郭老故居,深感荣幸。我在郭老铜像前沉思良久(图二十),并且默诵了刘利先生写的一副长联《郭公永在》:

从医,从政,从文,从武,从著书,从事和平。八秩峥嵘岁月,反帝反封,救国救民,立行立伦。二仪浩气展雄韬,俊彦数风流。三军称学者,百家称健者,万邦称使者。六幕魁星独许,七洲胜语同歌,更赢得寰宇英风扬沫水。

善对,善言,善字,善诗,善稽古,善研史籍。五车灿烂珠玑,探源探赜,抒情抒志,求实求新。十体骚风标巨擘,壮怀凝气质。亿庶誉奇才,九域誉全才,四海誉真才。千秋懋绩长存,一代宗师共仰,方领略嘉州剑气重绥山。

刘利先生的长联写得实在好,我以之代作铜像前的献辞。

百科全书式的文化巨人形象,从此更鲜明地矗立于我的心中。

告别京城二十多年了,那时在四叔家里听过的两首歌《美丽的痕迹》和《蓝色的跑车》,尚在耳际回响:

仍记得秋日温暖的风,

仍记得热情如火的梦。

把我的依恋和怅惘,

永远陪伴在你身旁。

2015年春初稿,2017年冬改定。

图十八:父亲张绍南与四叔话旧。父亲已戒烟多年,今天竟也吞云吐雾。左起:四叔、父亲。

图十九:四叔于柳斋为世奇弟赴美留学饯行并留影。左起:母亲、世奇、四叔。

图二十:占峰于郭沫若故居郭老铜像前留影。

(附四叔读《柳斋琐忆》后来信)

致占峰书

占峰侄:

今晨二时半醒来,在手机上读了你昨晚十时发出的《柳斋琐忆》,往事滔滔涌上心头,久不能寐。

此文写了你,写了你一家,写了柳斋,写了郭老,写了邓大姐,再现了周总理、邓大姐、郭老的三位极为朴素的秘书。一篇短文,写了这么多内容,很不容易。

你妈走得太早了。如今看了她的照片,想起她过京时为我儿子复习英语等动人情景,令我怆然欲泪。她是一位高尚温厚的贤媛,你的忠厚人格与她一脉相传。

你的记忆力惊人!二十多年前的许多生活细节,记得那么清晰,真是奇才。你散文也有味,是学郁达夫的?

小娟也写得很感人。你说得好:小娟不是靠父母的沉重经济负担,而是靠自己每天顶风冒雨骑两小时自行车上班、读业余大学而成才的。小娟不是靠化妆、美容来美化自己,而是靠高雅的文化来提高自己学养,而成为有才华的美女的。我觉得她的形象,对当代妇女们,会有普遍启示的。

吾老矣,常有孔子“逝者如斯”之叹。时间的流程挽不住,但你却以《柳斋琐忆》留下了记忆。

感谢你!

四叔黎明前床上急就

2017年12月18日于柳斋

(注:您的设备不支持flash)

信纸作者:占峰

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录