导语:

修改发表于2025年04月24号 19点 阅读 1903 评论0 点赞8 ©著作权归作者所有

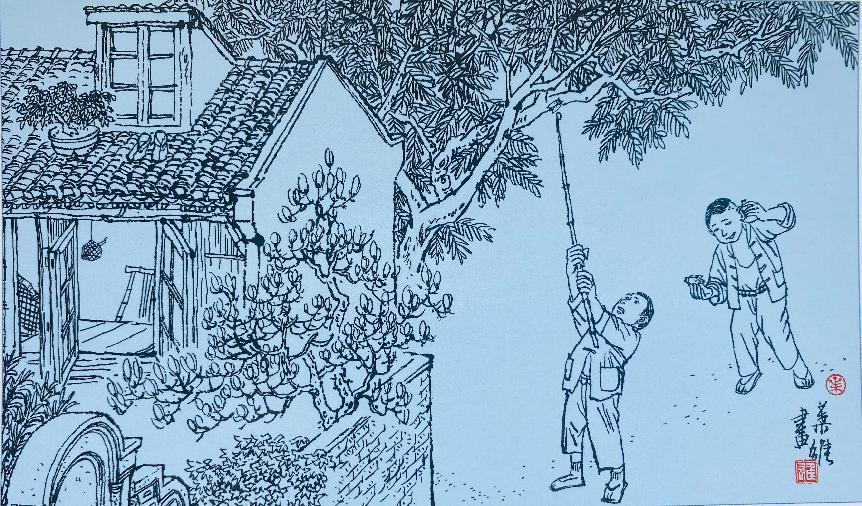

忆老上海·捉蜅趣事

莘庄镇 俞善进

昨天晚上,我发现中国邮政发行的明信片-------老上海百年风情I老上海弄堂游戏·捉知了,说起来知了,上海人把知了称为“爷胡子”,这是因为知了在上海话中的发音与“爷胡子”相似,而“爷胡子”并不是指父亲的胡子,而是指知了。另外,知了也可以被称为“亚武兹”。捉知了是老上海弄堂里孩子们常玩的一种游戏,这种游戏笔者也经常玩过。回忆小时候,笔者先准备一根竹竿与粘胶,捉知了的主要工具是长竹竿,顶端需涂抹黏性物质是面筋,将面粉揉团后冲洗掉淀粉制成,黏性足以粘住知了;另一种常用材料是松香,因熔点低、黏性强,尤其适合夏季高温天气捉知了;还有自制简易网兜,用铅丝绕成圈,绑上纱布制成网兜,套在竹竿顶端也可以直接捕捉知了。

笔者回忆小时候捕捉技巧与趣事,耐心与观察,与孩子们需屏息凝神靠近鸣叫的树,抬头辨别知了位置,在烈日下常因长时间仰头导致脖颈酸痛,但成功粘住知了的瞬间充满成就感。回忆弄堂生活的集体

弄堂生态的缩影,捉知了与打弹子、跳皮筋等游戏共同构成弄堂文化。这种自发游戏既锻炼观察力与协作能力,也培养了市井孩童的野趣与创造力。

随着城市化发展,弄堂逐渐消失,粘知了等游戏被电子设备取代。但老上海人回忆中,竹竿上的面筋、松香的黏腻触感、此起彼伏的蝉鸣,仍是夏日最鲜活的童年符号。

笔者收藏老上海弄堂游戏“捉知了”主题明信片有感如下:

竹竿面筋藏巧思。明信片上的孩童举着竹竿仰头张望,正是弄堂“捉知了”经典场景的还原。老上海孩子会揉搓面团制作粘性面筋,或烧熔自行车内胎胶皮作粘合剂。竹竿顶端绑着这类“秘密武器”,悄悄贴近树干——这种充满生活智慧的捕捉工具,成为市井童趣的绝佳注解。

暑气蝉声织光影。画面中斑驳的梧桐树影与石库门红砖墙,让人想起蓬莱路梧桐树上此起彼伏的“叶斯察”蝉鸣。笔者与弄堂孩子顶着骄阳赤膊穿梭,拖鞋踩过晒化的柏油路时“烫得一跳一跳”,这些细节在明信片褪色的色调里依然鲜活。

生物观察启蒙课。明信片背面文字细述知了种类:体型硕大的黑蝉鸣声嘹亮却迟钝,微绿小蝉灵动难捕,灰褐雌蝉则是“哑壳贝”。这种自然观察与分类意识,在娱乐匮乏的年代成为孩子们最生动的生物课堂。

烟火记忆透纸香。最令人难忘的是一张描绘煤炉烤知了的画面。孩童围着铁板,将去除头尾的知了烤得焦香——“颈部精肉非常好吃”的味觉记忆,让纸间弥漫着煤球炉特有的烟火气。

这套明信片恰似微型弄堂博物馆,将西王花园弄堂般的石库门空间、栾树成荫的文庙路街景、以及市井游戏承载的集体记忆浓缩于方寸。当现代孩子通过卡片触摸祖辈的夏日时光,弄堂文化便如蝉蜕般完成了一次轻盈的传承。笔者收藏明信片感到很有意义,回想小时候捉知了的情景,蝉鸣与童声仿佛穿透纸面而来,这些定格上世纪弄堂夏日的图像,承载着几代上海人共同的童年密码。

信纸作者:虎子

请选择你想添加的收藏夹