导语:

修改发表于2025年07月01号 04点 阅读 7766 评论0 点赞22 ©著作权归作者所有

茸耀(范亦铮)

百年钢骨诉传奇

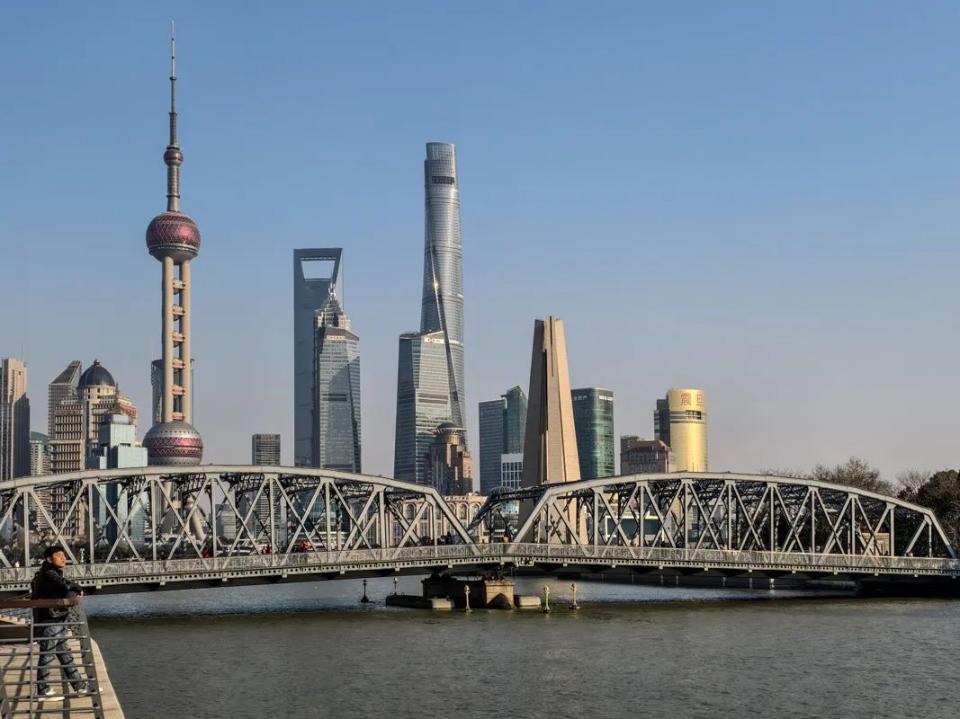

外白渡桥

藏着半部上海史

“摇啊摇,摇到外婆桥……”当童谣声穿越苏州河的雾气,外白渡桥的钢桁架正披着晨光。65岁的作家秦文君曾在这里被父亲抱过满月桥,如今仍有新人将婚纱照定格于铆钉之间。这座桥,是上海人刻进DNA的乡愁,是钢铁铸就的诗篇,更是半部中国近代史的活态见证。

1856年,英国商人威尔斯在苏州河口建起第一代木桥,华人过桥需交铜钱,洋人却可昂首通行。这座被称作“威尔斯桥”的建筑,因刻薄收费沦为殖民屈辱的象征。桥头守桥人锱铢必较,贫者望桥兴叹的场景,让《申报》痛批:“何独厚西人而薄华人?”1872年,广东商人詹若愚在桥畔设免费义渡,用木船载起民族尊严的微光。

1873年,工部局迫于民愤拆除“威尔斯桥”,在原址东侧建造免费通行的“公园桥”。上海方言中“白”即免费,“外摆渡”悄然演变为“外白渡”,一座桥的名字从此与城市解放同频共振。彼时单日5万人流中,人力车与西洋马车在此交织,苏州河上摇橹木船与蒸汽轮船并行的奇观,恰似中国近代化进程的缩影。

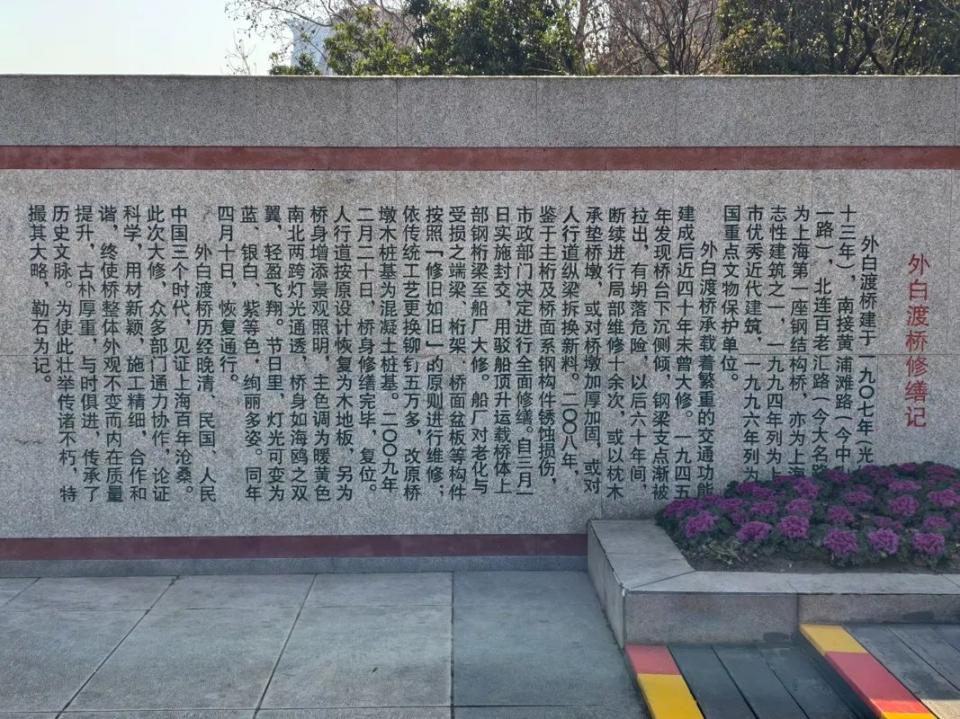

1907年,中国首座全钢铆接桥梁横空出世。英国克利夫兰公司锻造的900吨钢骨,以52米跨度跨越江河。11组精密铆接节点如机械钟表,64000颗手工热铆钉凝固工业革命的余温。更传奇的是,当外国工程师对腐朽桥桩束手无策时,本土营造商周瑞庭用中式智慧拔除顽桩,让“周瑞记”牌匾与英国钢材共同托起这座钢铁图腾。

1937年淞沪会战期间,外白渡桥成为虹口难民的求生之路。日军在北岸架起刺刀,南岸租界巡捕冷眼旁观,百姓过桥需鞠躬受辱。1949年5月,解放军血染苏州河,235团战士用生命撕开桥头防线。铆钉上的弹痕与桥板暗红,至今仍在细雨里诉说血色黎明。

从1937年《马路天使》周璇的惊鸿一瞥,到《情深深雨濛濛》被误传的“依萍跳桥”地,外白渡桥参与演绎了百余部影视作品。茅盾在《子夜》中描绘其“钢架下爆出碧绿火花”,王家卫让《2046》的霓虹在此流淌。有趣的是,真正的影视取景多在浙江路桥,但人们仍固执地将深情寄予此处——这或许就是地标的力量。

清晨6点,遛鸟老人与跑步白领在桥上交错。18.4米宽桥面藏着智慧:午间可变车道随车流“魔法转身”,LED灯光系统在暖黄与幻彩间切换。若细数铆钉,会发现2008年大修时新增的“时间胶囊”——里面封存着当代上海人的书信,等待百年后重启。

2008年,外白渡桥上演“外科手术”:整桥拆卸运往船厂,市民冒雨送别。次年回归时,工部局1903年设计图纸与原厂铆接工艺让老桥“逆龄重生”。这场耗资2亿的修缮启示世人:真正的城市更新,不是推翻重建,而是让历史与未来铆接。

169年过去,外白渡桥早已超越交通功能。它是留学生的乡愁导航,是恋人扣上同心锁的圣地,是孩子触摸城市的第一课。当暮色中的钢桁架亮起暖光,苏州河水正将许愿纸条带向东海。正如作家秦文君所说:“桥懂所有故事,却选择沉默。它把沧桑炼成优雅,将伤痛化作力量,教会上海人何谓从容。”

探桥指南

· 光影时刻:日出时桥身镀金,雨夜霓虹最具电影感

· 隐藏玩法:寻找嵌有“1907”字样的铆钉,触摸世纪温度· 文脉漫游:桥东人民英雄纪念塔浮雕,藏着解放史诗

信纸作者:晓风残月

请选择你想添加的收藏夹