导语:

修改发表于2023年09月28号 12点 阅读 11151 评论2 点赞14 ©著作权归作者所有

话说中秋节

中国作家协会会员 秦文明

编辑 月浦镇关工委 钱丽娟

中秋节,中国四大传统节日之一,是一个积淀着深厚的中华民族情感内蕴、凝聚着中华民族稳定的心理祈盼和民族文化情感、充满着深厚民俗文化意蕴的一个节日。

中秋,民间多称“八月半。农历八月为秋季的第二个月,称为“仲秋”,而八月十五在“仲秋”中间,故称“中秋”。

关于中秋节的由来,有几种传说,

一说在农耕社会,人们经常祭拜土地神带来好收成,而农历8月15日正是农作物收获的时期,慢慢成为祭拜日,成了一个节日。

二说在古代历法中,农历八月是秋天的第二个月,被称为“仲秋”,而农历八月十五是秋天的二分之一,因此被称为“中秋”,古代帝王都选定在这一天祭祀,慢慢成为一个节日。

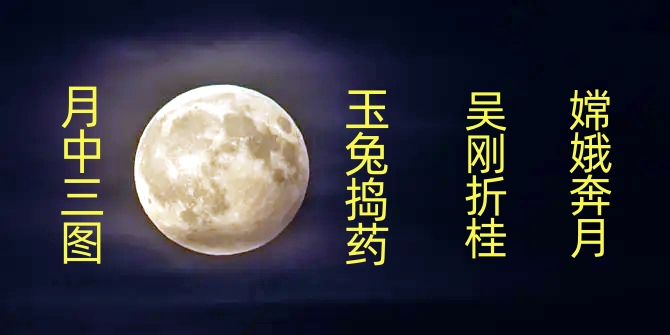

三是由嫦娥奔月的故事演变而来。后羿射下多余的9个太阳,上天赐给他成仙的药,但他舍不得离开妻子嫦娥,把药交给嫦娥保管。8月15这天,嫦娥偷吃仙药飞往月亮。后羿怀念嫦娥,在每年嫦娥奔月这天,在院子里摆放嫦娥爱吃的东西,对月祭拜,希望她回来团聚。这个凄美的故事为世人仿效,成为中秋祭月节。

这些都是传说。据汉《周礼》中记载,先秦有“中秋夜迎寒”“中秋献良裘”活动。可以认定,中秋祭月始于先秦,盛行在汉代。

祭月,是中国一种十分古老的祭奠“月神”的活动,在上古作为祭祀仪式被列入皇家祀典、例行祭祀。

据史书记载,早在周朝,古代帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗,其祭祀的场所分别称为日坛、地坛、月坛、天坛,分设在东南西北四个方向。《礼记》载:“天子春朝日,秋夕月。朝日之朝,夕月之夕。”这里的夕月之夕,指的正是夜晚祭祀月亮。

唐代,官方认定秋分为全国性节日,许多诗人作诗咏月,把嫦娥奔月、吴刚伐桂、玉兔捣药、杨贵妃变月神、唐明皇游月宫等神话故事结合起,使之充满了浪漫色彩,玩月之风方才大兴。

北宋,由于秋分祭月有的年份没有圆月,开始改为农历八月十五中秋为祭月节,一直延至现在。

中秋节是大中华的一个民俗,各地称呼各异,除了官方统一叫中秋节,还有叫祭月节、月光诞、月夕、秋节、仲秋节、拜月节、月娘节、月亮节、团圆节的,过中秋也各有特色。

江苏中秋夜盛行烧斗香,广东潮汕地区当天下午各家在厅里摆台祭祖,香港举行盛大的舞火龙活动,台湾地区在家中神明前烧香祭拜后卜占终身大事,苏州、江西、广东潮州、广西等地有烧花塔、烧瓦塔、烧番塔等活动,江西吉安傍晚烧瓦罐,闽南地区几百年来独有的中秋传统活动用6粒骰子投掷定胜负。安徽的堆宝塔、广州的树中秋、晋江的烧塔仔……

各少数民族过中秋也不例外,蒙古族人做“追月”游戏,西藏一些地区“寻月”欢度中秋,广西侗族“行月”、云南德昂族“串月”、云南彝族“跳月”,仡佬族中秋过“八月节”,朝鲜族“攀望月架”,广西西部壮族“祭月请神”,黎族中秋节做“八月会”,还有傣族“拜月”、苗族“跳月”、侗族的“偷月亮菜”、高山族“托球舞”,这里就不一一细说了。

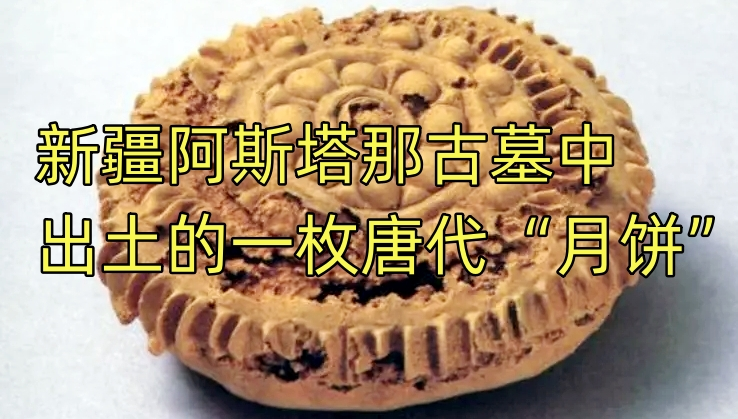

关于月饼,出现在宋代。据文献记载,北宋年间祭月祭品“小饼如嚼月,中有酥和饴”。

古代月饼名称有很多,胡饼、团圆饼、白饼、月团、丰收饼,反正不管用什么料做的饼,只要做得像月亮一样圆就成了。

传说月饼这个名称是唐代杨玉环给起的。一年八月中秋,唐明皇和杨玉环一起祭月,杨玉环觉得用胡饼这个名字祭月不太好,看到空中圆圆的月亮,请唐明皇颁旨把胡饼改成月饼,便有了这个名字。

月饼最初是用来拜祭月神的供品,拜祭结束,或作为食品享用,或赠送亲友。发展至今,吃月饼已经成为中国南北各地过中秋节的必备习俗。不过,在旧时除了达官贵人,平民百姓最多用面粉做个圆饼,然而用方凳摆在自家的场地上,供上圆饼,然后对着月亮拱手作揖就完事了。

江南很多地方,做的圆饼不叫月饼,叫“塌饼”。

做塌饼可是个精细的技术活,改革开放前,家乡人家的主妇都会做塌饼,塌饼的馅用红糖,做好了放在一边,用少量的菜籽油浇到锅子里,等菜籽油烧热了,把饼贴到锅子里烤,烤熟了总会出现漏糖的饼,能做到一只也不漏糖的,称得上是做塌饼高手。

在解放前后,每逢中秋,家乡人用方凳摆在自家的场地上,供上做的塌饼,对着月亮拱手作揖进行“拜月”,完事后,一家人围着方凳吃塌饼。这个时候,大人们开始讲“嫦娥奔月”的故事,指着月亮中的“图案”讲“吴刚折桂”“玉兔捣药”的故事。大人们讲得眉飞色舞,孩子们听得津津有味。

以后,来了自然灾害,粮食稀缺,就没有人家做塌饼拜月了,再后来,文化大革命“破四旧”,拜月属于四旧,有了粮食也不敢做了。

没有了拜月活动,大人们没有兴趣讲“嫦娥奔月”“吴刚折桂”“玉兔捣药”的故事,孩子们也就少了听故事的乐趣。

改革开放后,年轻人已不行拜月那一套了,老一辈也觉得做塌饼在场地上向月亮拱手作揖有点可笑,中秋拜月也就成了过去。

中秋拜月已成过去,中秋赏月延续至今。每逢中秋,看看一年之中最大、最圆、最亮的月亮,轻松欢娱一下还是挺有趣味的。在上世纪五六十年代,有很多人在中秋特地步行到长江堤上赏月。皓月当空,月下,小舟荡漾在波波鳞光中,别有一番情趣。

中秋夜,无论在家的院子里还是在自家的晒台上,看一看中秋皓月,可谓赏心悦目。

中秋吃月饼外,还有吃桂花鸭、麻饼、桂花蜜酒什么的……广东潮汕有中秋吃芋头的习俗。

广东潮汕与上海相隔千里,稀奇的是上海人中秋也有吃芋头的习惯,不过上海人中秋吃芋头必须和毛豆一起煮了吃。

上海北郊叫芋头“云艿”(音),有两个品种,白梗芋和红梗芋。白梗芋肉质细嫩软滑,淀粉含量高;红梗芋酥糯且香,称“香芋”。香芋粉糯香甜,口感绝佳,深受市民的喜爱。

当年上海北郊宝山各乡镇多有种植,月浦、罗泾、吴淞沿长江边的乡镇种植多一点。中秋节,宝山人吃芋艿把毛豆两端剪掉后加盐同煮,吃起来“芋香豆鲜”,别有风味。

2006年5月20日,国务院将中秋列入首批国家级非物质文化遗产名录。2008年起中秋节被列为国家法定节假日。

受中华文化的影响,中秋节也是东亚和东南亚一些国家尤其是当地的华人华侨的传统节日。

应该说,中秋节应该是一个热热闹闹的节日,可家乡人过中秋没那么热闹,就嚼嚼月饼、吃吃芋艿煮毛豆,看看月亮,节就过完了。

鄙人朋友众多,遍及五湖四海,问中秋节如何过?回答也是如此!

信纸作者:茹歌

请选择你想添加的收藏夹