【原创】读、教、思 勤一世

读、教、思 勤一世

庄关通

我的求学路有点特殊。我父亲是个不识字的农夫,但他给我创造条件,让我7岁时进了吴江师范附小。1952年,我小学毕业,为了减轻家庭负担,我自作主张考进了吴江师范。之后的求学路全是国家安排的。1955年,我不满16周岁,初师毕业,年级里部分同学当小学教师,我和年龄小的同学进新苏师范读中师。1958年,中师毕业,我又准备工作了,但新中国教育事业迅猛发展,急需壮大中教队伍,我和部分同学进江苏教育学院,我被安排在中文系。

就这样,初师、中师、高师连续读,我学了三回心理学、教育学。

我的“读”

我进小学,父母对我的指导只有4个字:“用功读书”。而这篇里的“读”,仅指课余、业余的读书。

我喜欢阅读,但小学、初师时,只能说是“随意读”。中师的语文课分成“文学”与“汉语”,“文学”以史为序,编入古典文学精品,我学得很来劲。课余,我喜欢读中外著名人物的传记。我爱绘画,美术类书籍看了不少。

我珍惜读高师的机会,当时脑子里只想一个问题:两年后怎样做好中学语文教师?所以,与同学们一样,争取又红又专,积极投入学院组织的社会活动和劳动锻炼。在专业学习方面,我认定一条途径,努力由课堂所学拓展开去。

课程上没有文学概论,学的是“毛泽东文艺思想”,我由此拓展,学习了《实践论》《矛盾论》《改造我们的学习》《整顿党的作风》《反对党八股》《在延安文艺座谈会上的讲话》。

中文专业应该拓展阅读的书籍,我都想读。学院图书馆借不到,就到新华书店买。买不到新书,则到夫子庙书店买旧书。【决心很大,到刻字店刻了牛角藏书章。现在手头上留着藏书印的《先秦文学史参考资料》《诗经选译》《春秋左传读本》等,就是当时买的。可惜,有几十本那时买的专业书,在“那十年”里丢失了。】实在买不到的书,我就上南京图书馆阅读,还曾托南京师院的同学借。两年“拓展读”,效果真不差。

1960年,我毕业,分配到苏州高师函授站,又转入苏州教师进修学院、苏州师专。61、62两年春夏去南京编写江苏农村中学语文教材教参。1962年,师专停办,我到吴江盛泽中学。1964年到县城,当中学语文教研员,曾以教研员身份在平望中学蹲点。1965年到昆山、常熟参加社教工作。1967年回吴江。后来,当过县报道组负责人、县委宣传部理论组组长。1979年回教育岗位,做过普中、省重点中学、苏州教育学院吴江中文大专班教师。1987年调进江苏省吴江师范学校,当教师,后主持教导处工作。

在岗的岁月里,岗位变化多,工作性质差异大,我要将各项工作都做得令人、令己满意,我的读书除了专业书籍之外,势必采取“按需读”原则,涉及多方面:

包括政治:读马列原著、马克思主义基本原理类书籍,读《毛泽东选集》一至五卷。选读《红旗飘飘》丛刊的文章,读《中国革命史》。

包括教育:读《学记》,学《论语》《孟子》中的教育观念,读陶行知教育论著。

包括历史:选读二十五史和资治通鉴中很多人物传记,摘录大量资料。

包括文化:读《中国古代文化史》,读各种分类文化概说。

包括科技:读李约瑟《中国科学技术史》,读《影响历史进程的100项科技成就》等。

包括语言:语言学几个分支学科如文字、词汇、方言、修辞等的书籍读了许多,还查阅很多期《中国人民大学复印报刊资料》。

2002年2月,我退休,退休后的“读”,是“按需读”加“随意读”,呈六“多”状态:

买书多。在岗时想读而没读的、退休后读得多。方志类书籍查阅多。有助于做好“关工委”、“讲师团”等工作的各类书籍读得多。同窗、学生朋友、修辞学会会友、微信好友赠送给我的书读得多。【单是同窗挚友王希杰、陈新赠书就有二十几本。这两位同窗都走了,睹书思友,痛悼!】读书笔记写得多。

眼下,我虚龄87,还每天都读书,习惯成自然。

我的“教”

我的教,首先是学校教。1955年5月初师毕业前,我到同里南濠街小学实习,未成年的矮小少年我,教四年级语文和美术。1958年5月中师毕业前,我到八坼黑龙头小学实习,单班复式,一到五年级30多名学生,我教语文。

高师毕业后,如前所述,我在多地多岗位上辗转18年,1979年回到学校,校领导叫我教啥,我就教啥,而且认真教。课务加兼职,负担一直很重,但我力争量足质高。

在八坼,我教80届高中两个毕业班。

在震泽,83届、84届都各教高中两个毕业班,兼教研组长。

在吴江教师进修学校,教中文大专班“文学概论”、“中学语文教学法”,兼班主任。

在吴江师范,我工作14年4个月,教语文,并主持教导、教务工作12年半。吴江师范1962年停办,1984年批准复校,名为“复校”,实是另起炉灶。因此,管理学校教学工作的12年中,前半段,我忙着落实中师教学方案,确立学风、教风、校歌,建立和完善一系列教学管理的制度、措施。后半段,适逢中师转为大专,课程设置变动大,师资紧缺,我团结教师们以自力更生为主,开足各门大专课,自己带头上《古代文化常识》、《大学语文》等新课。

我的教,其次是家庭教。养不教,父之过。我父亲是文盲,但勤俭,厚道,刚韧,敢创。我感到父亲教我最多、最有效。受父亲影响,加上读点书,形成我不忮不求、不愧不怍、不亢不卑、不矜不伐的脾性。我有责任将父母的好品格传下去。

在震泽中学任教时,我妻子儿子在松陵,读小学的儿子有时不听妈妈话,就安排儿子转学到震泽。我当爹又当妈,严爱交融引导他,结果他品学兼优。

在儿子身上取得经验后,我一退休就将孙女作为学前家庭教育的实验对象,助儿子、儿媳一臂之力,使孙女多方面能力得以有效培育。2011年7月,新泾镇接受国家妇儿工委评估检查,我家作为全市唯一一户小学生家庭接受检查组上门走访,拿出家庭教育10方面资料,得到专家们一致好评。之后我们再接再厉,孙女在小学、初中、高中都成为年级里全面发展的好学生。

我的教,还有社会教。退休后,我的主要自律是“学而不厌,助人不倦”。2005年,全家搬到长宁区新泾镇福泉居民区后,我先后应邀参加6方面活动,而坚持时间最长的是参加关心下一代工作。2006年,我成了关工志愿者,我视关工志愿者为社会教育的执教者。2007年,我当新泾镇关工委读书指导组组长,同“五老”们一道,指导中小学生读书、写文章、练演讲。我主动创办“70·12悦读班”,坚持10年,想增强学生学好语文的信心,想尽力纠正学法(作文“抄、套、造”,囫囵吞枣读文言文等)。

1955年,同里镇小学生叫我“庄老师”;2025年,新泾镇的学生叫我“庄老师”,时空大变,我心不变。

我的“思”

我喜欢多思。遇疑遇难,往往想“是什么”,认准性质;想“为什么”,明白事理;想“怎么办”,寻找方法。

我希望学生养成“勤奋、博学、多思、创新”的学风,这8个字正是我的自律。勤奋为前提,博学打基础,多思是关键,创新看成效。

善于多思,就能创造性地搞好本职。比如,我认为解决语文教学种种弊病,其关键在教师,为此,经过反复论证,我提出 “六合立体”的语文教育观(品、听、读、说、写、用)。我主张整体地培养语文能力;主张上课时教师要把功底、情感、谐趣、民主带进课堂;主张为解放学生、教师首先要解放自己;主张语文教师要练好自己的耳才、口才、文才。

再如,为了利于扭转部分语文教师教学口语不得法的状况,增强课堂教学效果,经多方面思考和实验,我提倡课堂示现、曲问、双重比较等教法,提倡文言文课堂补注、改注、再注等教法,提倡运用课堂肯定性评语、追加性口语、想象性口语、民主化口语。

我作过问卷调查,了解到师范生中存在封建迷信思想,经多角度斟酌,我聚集了86则故事,1997年出版了16万字的《正与邪的较量——古代破除迷信故事精选》,并让该书具有独特体例,“鉴古事,破除封建迷信为其经;读古文,训练听说读写作其纬”。既利于学生提高思想认识,又贯通了学古文、讲故事、写感想。此书也得过奖。

教语文是我的本职,尽管担子重,我依然有业余研究中文的爱好。读高师时,第一学年我很爱古典文学,但一篇小论文改变了我业余研究的重点。1959年5月,我在《中国语文》上读了唐启运先生的《毛主席的比喻》。那时我已经学过毛主席许多著作,摘录了精彩的比喻,我觉得唐先生对毛主席的比喻已作了深刻研究,但对多样性比喻谈得不多,于是挤时间边读边研,撰写《联合比喻的作用》,1960年1月完稿。

我以同窗朱泳燚、王希杰为榜样,将此文邮寄给《中国语文》杂志社。《中国语文》1960年第4期刊登了它。这对我是极大的鼓励,因为这杂志是中国科学院语言研究所的学术刊物,规格很高。1990版的《汉语修辞学史》和2000版的《二十世纪的汉语修辞学》都以二百多字介绍我这篇小论文,说它“比一般修辞著作论述比喻的内容要具体深刻得多”。【后来我才知道唐启运先生1929年生,北大中文系毕业,是中国老一代语言学家。我当时议论他的论文,属“初生牛犊不怕虎”】

就是这篇短文,使我确定以语言学、修辞学为业余学习和研究的重点。1982年,我就加入江苏省修辞学会,但由于工作负担重,长期无法带着论文参加年会。1989年,省修辞学会决定1990年的年会放在吴江召开,这迫使我必须拿出论文来。而那时我刚开始负责吴江师范教导处工作,课务教务两头忙。苦思冥想,我决定针对高校《现代汉语》“辞格的综合运用”论述中的弱点,针对高中语文课本中修辞格练习题不科学的现象,解开是什么、为什么、怎么办。几个月里,我常常熬夜,终于累出一篇5500多字的论文《辞格群》,交流于1990年秋那届年会,引起了没预料到的良好反响。

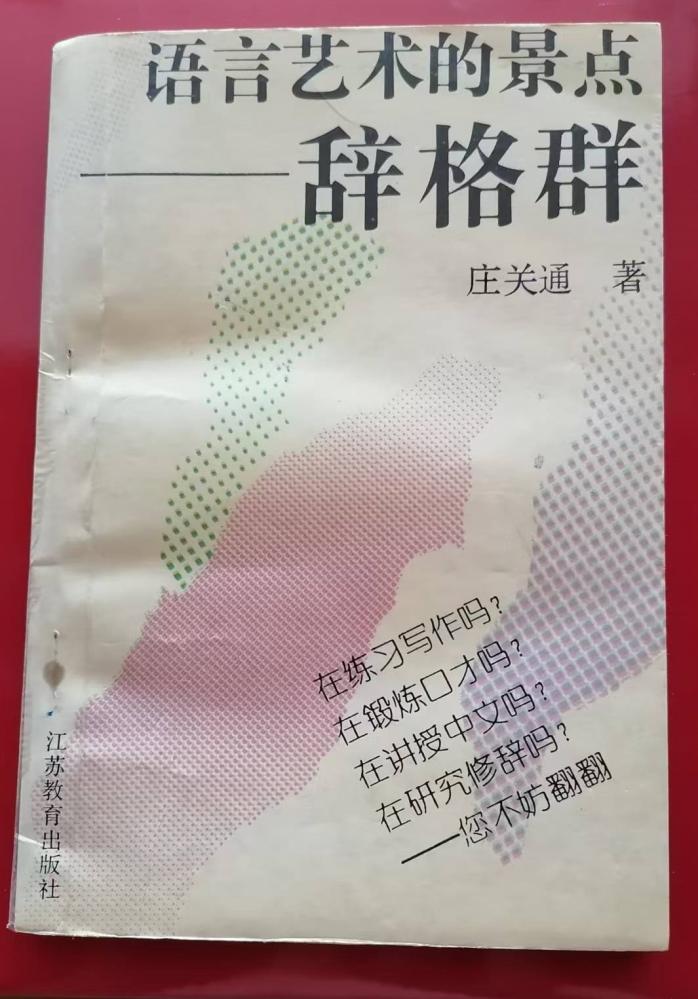

“辞格群”概念传播后,学会会长、南大教授王希杰希望我进一步研究,写出学术专著。我苦干两年多,1993年拿出11万字,王希杰写了长篇代序文章。《辞格群》很受高校《现代汉语》教师欢迎。1998年版《中国修辞学通史•当代卷》列入一节“庄关通的《辞格群》”,2000年版《二十世纪的汉语修辞学》列入一节 “庄关通的《语言艺术的景点——辞格群》”,都作了肯定性介绍。这本《辞格群》如今在“百度学术”上有电子图书。

调研—学习—多思—撰稿,我课余业余动笔所得,发表于杂志37篇、学报8篇、报纸15篇,编入书籍24篇,交流于江苏省修辞学会研讨会5篇,交流于汉语修辞和汉文化国际学术研讨会5篇。另外,发表于政府部门、团体印发的报刊、文集(无书号、无刊号),大约有50多篇。

在知网、百度学术、道客巴巴、正道语文上,可以见到我的文章17篇。其中,从晏子看言谈得体、从韩愈看修辞立其诚、玉文化、“辞格群”、正教语文研究等,都影响甚好。

我勤苦,我无悔

我勤苦一世,简单说,是环绕四个不忘担当——不忘长辈的担当,不忘教师的担当,不忘党员的担当,不忘做人的担当。我不愁吃穿不愁钱,只愁缺时间。为了挤出时间,我少睡,少旅游,少看电视,少参加聚会,少接待亲友探望 ,甚至多次带病工作。对此,我无悔。

1979年初我回到教师岗位,始终牢记党员身份,告诫自己必须忠诚于党的教育事业。退休后坚持学而不厌、助人不倦。

我是做了我应该做的事,吴江市委、市府授予我“吴江市名教师”称号,苏州市教委评选我为“苏州市教育科研学术带头人”,江苏省人民政府评定我为“中等师范学校语文特级教师”,上海市关工委、市委老干部局、市精神文明办推荐我为“全国关心下一代工作先进工作者”。党和政府鼓励我,我则仍须不断前进。

在如今这个新时代,爱国和爱家能够完美统一。我父亲长期过劳,1979年因病去世,年仅70。我认真实施父亲的遗嘱,和妻子一道孝顺母亲,团结弟妹。眼看弟妹们子辈、孙辈的生活都很幸福,我欣慰。而我们这个五口之家,在长宁区新泾镇已平安生活了20多年,2012年被评为“第八届全国五好文明家庭”。现在是一家五个“师”:老,是老教师和药剂师;中,是两个建筑师(两个985大学的教授);青,是ID与UX设计师。老尚有自理能力,中青们正干得欢。

【我这篇里,只写“我的教”,没写“教我的”,但今天是教师节,我须感谢所有教过我的老师!(行鞠躬礼)】

(完稿于2025年教师节)

(注:您的设备不支持flash)

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录