【原创】观博捐赠忆初心,夕阳映照公安情

|

观博捐赠忆初心,夕阳映照公安情 顾仲源

走进上海公安博物馆的那一刻,那醒目的馆徽馆名泛着温润的光,仿佛一把钥匙,轻轻叩开了我心底尘封的时光闸门。让我重新触摸到公安事业波澜壮阔的过往,也再次唤醒了心底那份炽热的使命与荣光。

▲图1:馆徽和馆名

我与公安的缘分,是刻在身份里的羁绊。退休前就知道上海建立了公安博物馆。虽然自1993年初从上海县公安局(撤两建一后为新的闵行公安分局)调到新的闵行区委政法委工作,但是我的公安编制从未中断,2013年1月区委组织部签发的《退休证》上“退休时工作单位”一栏填写的是“上海市公安局闵行分局”。这行字,是我一生的荣光印记。上海公安博物馆作为国内首座警察专题博物馆、国家二级博物馆,早就是我心中的“圣地”,可退休十二载,种种琐事牵绊,这份“赴约”的心愿始终没能了却。

转机藏在与外孙的对话里。17岁的外孙打小就知道外公是警察,有时缠着我讲些“抓坏人”的故事。上中学后他对博物馆情有独钟,尤其痴迷枪械武器藏品。9月3日是他开学的日子,9月2日早上,我试探着问:“要不要跟外公去公安博物馆?里面可有不少你喜欢的枪械展呢。”“好!去!”干脆的回答里满是期待,也让我终于盼来了同行的伙伴。

高温肆虐,阳光烤得路面发烫,上午我们赶到瑞金南路518号时,离开馆还有一刻钟。“里面凉快,进来等吧。”门口保安的一句话,像股凉风拂去了燥热。在宽敞的大厅里,我们看着墙上的馆徽馆名,忍不住先请保安帮忙拍了张合影。

▲图2:在大厅留影

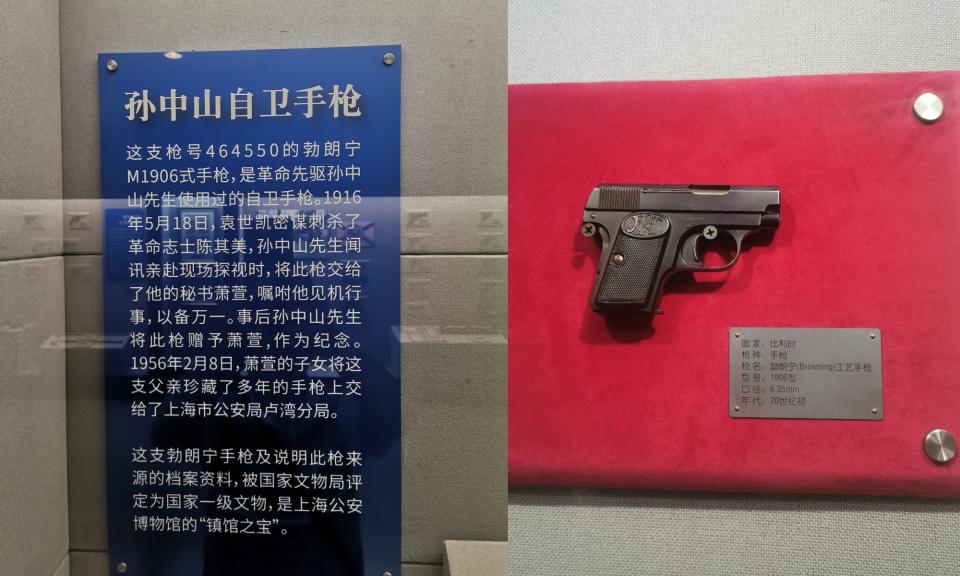

9点整,展厅大门缓缓开启。序馆里的老警灯还泛着暖黄的光,公安史馆的黑白照片记录着上海公安的初创岁月,英雄烈士馆的展柜里,染着血迹的警服让空气都变得肃穆,镇馆之宝——孙中山的自卫手枪引人注目……11个分馆沿着“历史纵线”与“职能横线”铺展开来,实物、图片、文字与声光电技术交织,让我仿佛重回工作岗位……

▲图3:镇馆之宝

在刑事侦查馆,展陈了上海解放以来其中社会反响强烈的部分特大案件,它客观反映了上海地区刑事犯罪活动的特点与变化,同时也记载了公安刑侦队伍的成长壮大和刑侦技术发展的历程,令人感慨!而当目光落在闵行区七宝“毛相兴案件”的展牌上时,记忆瞬间鲜活——案发时我虽已在政法委工作,但因案件重大,曾陪领导赴现场了解案情,展牌上的每一个字,都与我亲历的岁月重合。

▲图4:刑事侦查馆中毛相兴案图片和凶器

最让我心绪难平的,是警用装备馆的警服展柜。玻璃柜里,十多种制式的警服从粗布中山装到挺括的藏蓝常服,静静陈列着时代的变迁。

▲图5:解放以来十几种警用制服样式

我忍不住指着那些警服,跟外孙说起自己的从警岁月:1979年参加公安工作时穿的第一套警服,是的确良面料的深蓝色;我特意在领口钉好红色领章,对着镜子看了又看;直到退休前,我一共穿过五种制式的警服,每一套的领口、袖口,都藏着不同年代的印记——审讯室里与嫌犯的面对面,派出所内接待群众的热茶,政治处值班时的灯光……33年从警路,都凝在这一件又一件警服里,化作心底最柔软的“公安情怀”。

▲图6:作者穿过的74式、83式、92式、95式、99式警服 博物馆1000余件的实物和展陈,大量的图片和文字解说,目不暇接,参观过程虽蜻蜓点水但仍令我这个老公安叹为观止。

▲图7:外孙亦饶有兴趣参观实物展示

参观时,我始终揣着一个心思——包里装着几件“老物件”,是我从警生涯的“见证者”,不知能否为博物馆丰富馆藏尽份微薄之力。从展厅出来走到服务台说明来意后,接待员立刻拨通电话:“马主任,有位老先生想捐赠老物件。”没过多久,一位身着便装的先生快步走来,笑着伸出手:“我是展陈部马骏,老先生您好!”我边与他握手边作了简要自我介绍。他招呼我坐到一旁,我从包里取出藏品,一一递到他手中,请他鉴别。

▲图8:马主任对我的藏品进行鉴别

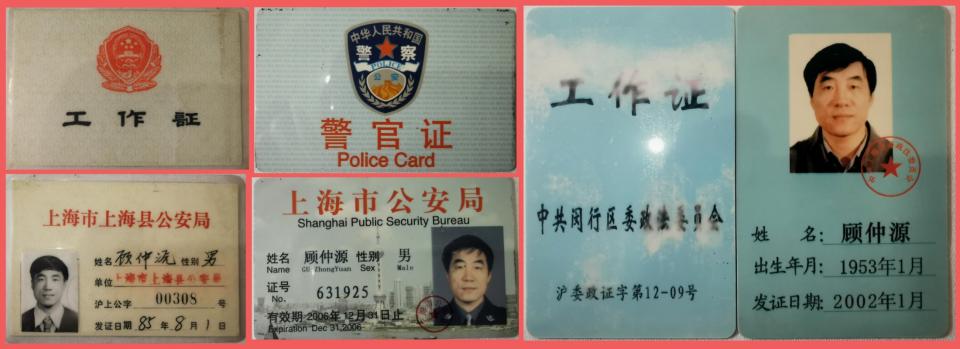

同时我也打开了话匣子:“这张1985年的上海县公安局工作证,是我工作几年后换领的,后来‘撤两建一’,我特意申请留作纪念;这是上海市公安局发的第一代警官证;到了换第二代时,我已在区委政法委工作,由上海市委政法委统一制作了工作证——这三张凑成‘一套’,也算记录了我的公安身份和岗位变化。”

▲图9:我的三张不同时期的工作证

马骏接过证件,指尖轻轻拂过塑封下的手写字迹,眼睛亮了:“顾老,这‘成套’的证件很珍贵!上海县公安局已成历史,这工作证是‘绝版’,而且手写版与后来的电脑版对比,正好能看出公安科技的进步,太有收藏价值了!”

接着,我又拿出四份藏品向马骏作说明:1980年市局预审处发的公函,是当年预审处借调我配合沈裕民等预审员共同审理一起水上流窜盗窃团伙案时,赴江苏兴化县开展工作所用;时隔45年,纸张虽泛黄,却清晰印着当年公安协作的痕迹。1990年上海县公安局发的《持枪合格证》,塑料封皮上的字样还泛着光,这应该也是绝版实物。《公安被装资金卡》,可说是市局后勤保障的历史见证之一。还有一把不锈钢的摩托车钥匙,是我在预审股工作时,为了替换生锈的铁钥匙,托钳工师傅做的;我还用尖凿在手柄上凿刻了“上海县公安局 预审”“顾仲源”字样,虽字迹朴素,却是我当年精心保管警用装备的见证。

▲图10:另四份老物件

马骏打量着这几件物品,“这些物件每一件都是‘宝贝’!”他拿着发黄的公函和不锈钢钥匙并反复看着上面的字迹,语气里满是感慨:公函藏着老公安的协作故事,钥匙和持枪证映着老干警的责任担当;这种样式的被装资金卡,我还没见过;我们全都收藏!”他转身嘱咐同事去制作捐赠证书,又抽隙跟我聊起博物馆的故事,还热情介绍说“公众号上有线上展厅,您在家也能‘常回来看看’”。

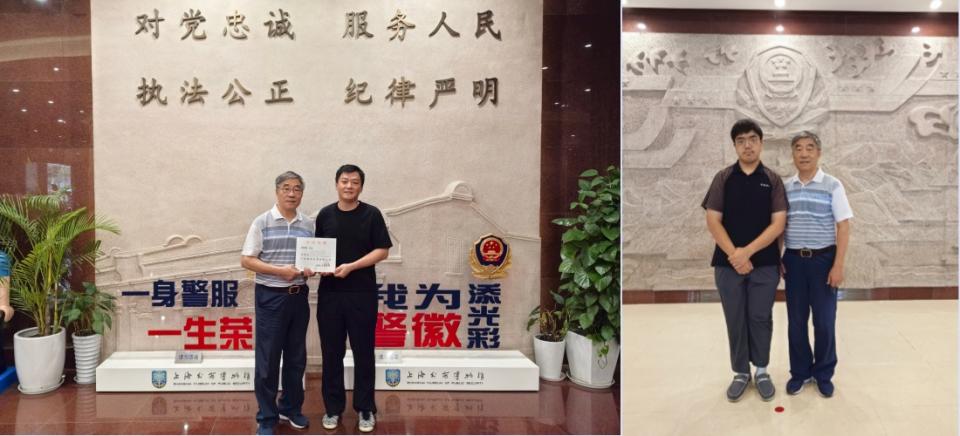

不多时,马骏捧着一本深蓝硬封面内页精致的《捐赠证书》走到我面前,双手递过来:“顾老,谢谢您对上海公安博物馆工作的支持、配合、奉献,大热天过来捐赠这些珍贵的藏品!我们会好好保管,就算现在不展陈,也是博物馆的藏品积累,或许将来办专题展览,它们一定能让更多人看到老公安的岁月。”

▲图11:马主任颁发给我《捐赠证书》,我外孙也见证了这一时刻。

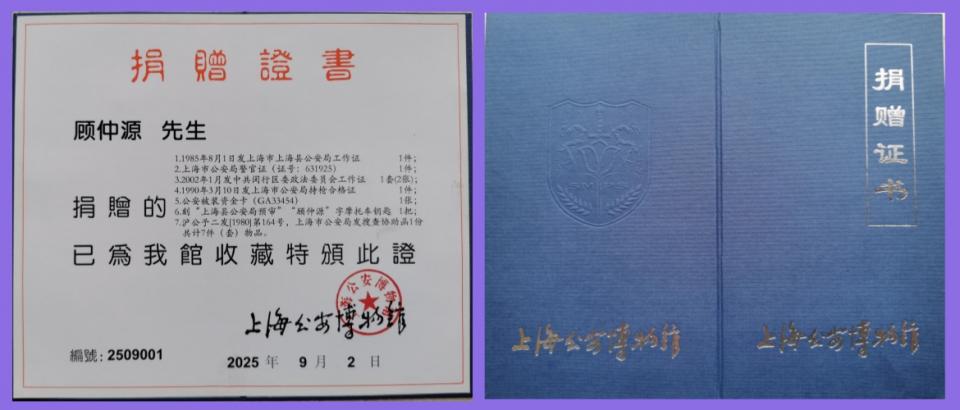

▲图12:捐赠证书

我接过证书,指尖触到烫金的字,心里亦暖得发烫:“我是老公安,这是我该做的!这些物件能被博物馆收藏,是我的荣幸!能为国家、为公安事业尽点微薄之力,我高兴!今后我还会这样做的。谢谢马主任!”临走前,我记下了马骏的电话,与他握手道别时,阳光透过大厅的玻璃窗,落在我们身上,也落在那本精致的证书上。

2025年9月2日,我牢记着这一天。我在公安博物馆里重逢了自己的从警岁月,也让充满公安情怀的老物件有了新的归宿。于我而言,这不仅是圆满心愿的一天,更是让“藏蓝初心”永远延续的一天——因为我知道,那些刻着使命的岁月,永远不会褪色;那份融入血脉的公安情,永远滚烫如初!

▲图13:从警和退休纪念章

|

(注:您的设备不支持flash)

信纸作者:黑土恋

- 等30人点赞

精选留言

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录