【原创】寻访“上海之本”马桥古文化遗址

在很多人印象中,上海是直到近代才由一个小渔村发展起来的大都市。事实上,经过半个多世纪的考古研究,上海古海岸线“冈身”地带,已发现一连串的古文化遗址,最早达6000年,其中也包括了位于闵行的马桥文化。

“冈身”孕育辉煌的上海古文明。“冈身”由“西北—东南”走向的贝壳砂堤构成,比附近地面高出几米,走向略似弓形。东西最宽处达10里,最窄为4里,是古海岸线的沉积标志,也是上海滩逐渐成陆的有力佐证。据考证,早在六、七千年前,在长江和海水交互作用下,在现今上海地区的西部,发育出上海的古海岸线“冈身”。其纵贯了现在上海的嘉定、青浦、松江、闵行、奉贤五个区。新中国成立后,上海共计发现了先秦时期文化遗址约30处,其中以上海地名来命名的考古学文化就有三处:崧泽文化、广富林文化和马桥文化。它们均位于上海古海岸线“冈身”地带。

如果说崧泽文化是上海之源、广富林文化是上海之根,马桥文化就是上海之本。这三大古文化,好像是构成“沪”字的三点水,缺一不可,共同创造了上海古文化的辉煌。这三大古文化的存在,表明上海参与了中国文明起源与形成的共建进程。去过上海之源崧泽、上海之根广富林,唯独没有踏访过上海之本马桥。上海书展期间买了本《上海六千年》,细读之中马桥古文化遗址引起了我极大的兴趣,一定要去看看。

白露过后上海今年的高温天终于收尾,天气日渐凉爽。9月11日天气不错,一早我就自驾前往马桥古文化遗址公园。高桥过去60公里的路程,一路高速很方便,个把小时就到。遗址公园很小,园内绿化的不错,有一座马桥文化展示馆。那里免门票,也不收停车费,我去时只看到一个游人。

上海马桥古文化遗址,位于上海中部地区的闵行区马桥镇俞塘村境,即北竹港以西、华宁路以东的北松公路段及两侧地块,其发现于1959年。1977年12月7日,上海马桥古文化遗址被公布为上海市古文化遗址保护地点。2013年3月5日,被公布为全国重点文物保护单位。

马桥文化展示馆以“天”、“地”、“人”为创作理念,以“马桥文化的历史发展”为主线,以“让文物说话,再现马桥远古人居生活,与自然和谐共存”为基础,运用高科技新媒体手段,打造的一座新概念远古文化展示馆。

展示馆入口的一处背景墙,以贝壳沙堤为底色,带我们瞬间穿越回数千年前的马桥。浩渺星河,时光旖旎。美好的事物,总要在时光里沉淀。展示墙上勾勒了一脉相承的上海古文化源流。马家浜文化距今大约7000-6000年,崧泽文化距今大约6000-5300年,良渚文化距今大约5300-4300年,钱山漾文化距今大约4300-4100年,广富林文化距今大约4100-3900年,马桥文化距今大约3900-3200年。

考古发现,在距今约4000年以后,相当于中原的夏和商时期,浙西南山地的原始文化、山东地区的岳石文化、中原地区的二里头文化,不断进入到上海西部的“冈身”地带。它们和上海本地留存的良渚文化遗民一起,共同发展了“马桥文化”。马桥遗址坐落于闵行区马桥镇,大体位于上海古海岸线“冈身”文化遗址走廊的中部。

马桥文化既是远古上海走出历史低谷的起点,也是远古上海开始向近现代国际大城市攀援上升的原点。马桥文化开放、多元文化的融合特征,在某种程度上成为现代上海城市精神“海纳百川”的源头。

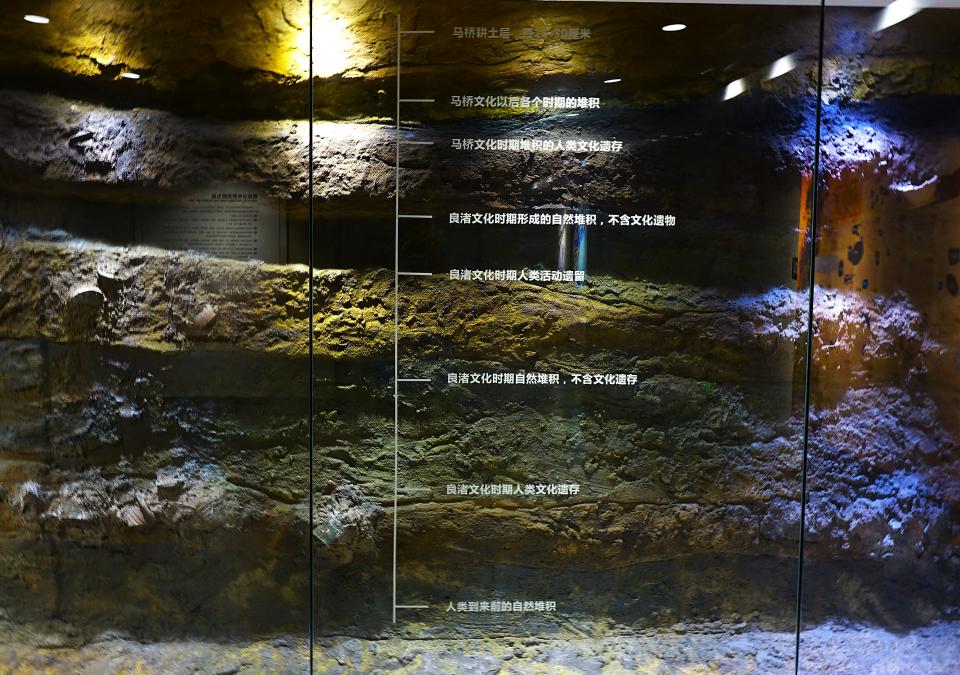

马桥遗址1959年12月7日,马桥公社联工大队俞家生产队社员在发掘粪坑时被发现,后经多年考古发掘,探明的遗存可分为五层:第一层是明清时期文化遗存;第二层是唐宋时期文化遗存;第三层是春秋战国时期文化遗存;第四层是夏商时期文化遗存;第五层是距今4000余年的新石器时期良渚文化遗存;再向下为南北走向的古海岸遗迹。马桥文化的内涵主要集中在第三期。可见,马桥遗址从距今5400年左右的崧泽文化晚期开始有人类居住,之后经历良渚文化,到了马桥文化时期聚落规模逐渐发展,之后又积累了许多春秋战国和唐宋时期的文化遗存。这体现了马桥遗址及闵行区源远流长的历史。

良渚文化时期,居住在马桥遗址的良渚先民以砂堤为自然屏障,活动区域主要集中在砂堤的西侧。随着海水东去,竹冈砂堤之上和东西两侧都成为人类居住的优良场所,马桥文化先民在这里长期生活,留下了丰富的文化堆积。

马桥文化是因马桥遗址发现而命名的一支考古学文化。从长江三角洲地区来看,目前已发现马桥文化遗址四十余处。迄今为止,依然以马桥遗址发掘面积最大、文化内涵最丰富。马桥遗址发掘中发现与人类活动相关的遗迹有柱洞、水井、灰坑、灰沟、陶片堆和灶塘等。

水井:在马桥遗址区域,共发现水井14处。由于马桥先民居住在古冈身海岸线边,受到海潮咸水的侵袭,发明了挖井取水,以改善饮水条件。

灶坑:灶炕一共发现2个,还在灶坑的烧结面上发现了炭灰。灶坑内堆积黑色土,质地比较疏松,夹杂着红烧土颗粒和小块,并含有少量陶片,在东面的小灶坑内填满草木灰。在距灶坑西北大约150厘米处,放置了一块不规则的石块。

居民遗址:马桥文化时期的村落与地理位置相契合,呈宽带状分布。发掘清理出各类生活遗迹,几组柱洞群和灰坑,四周有水井、窖穴、灶坑等。综合马桥文化时期居住遗迹的分析,马桥先民的居住房屋形式以干拱式建筑为主,也有个别浅穴式的房屋。

墓葬:马桥文化也发现了多座墓葬,有单人仰身直肢、 屈肢葬等葬俗,墓葬基本没有随葬品或随葬品极少。

马桥文化的陶器以泥质红褐陶数量最多,夹砂陶次之。另外,马桥文化还发现了少量的原始瓷。马桥文化陶器的主要器形有鼎、甗、罐、盆、 簋、豆、三足盘、觚、觯等。

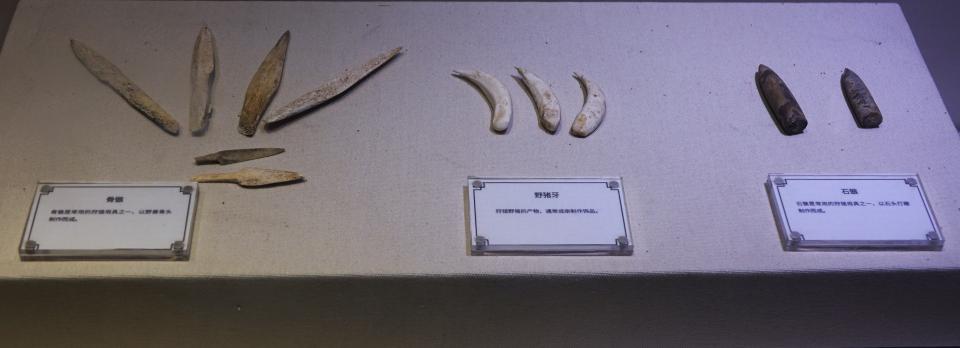

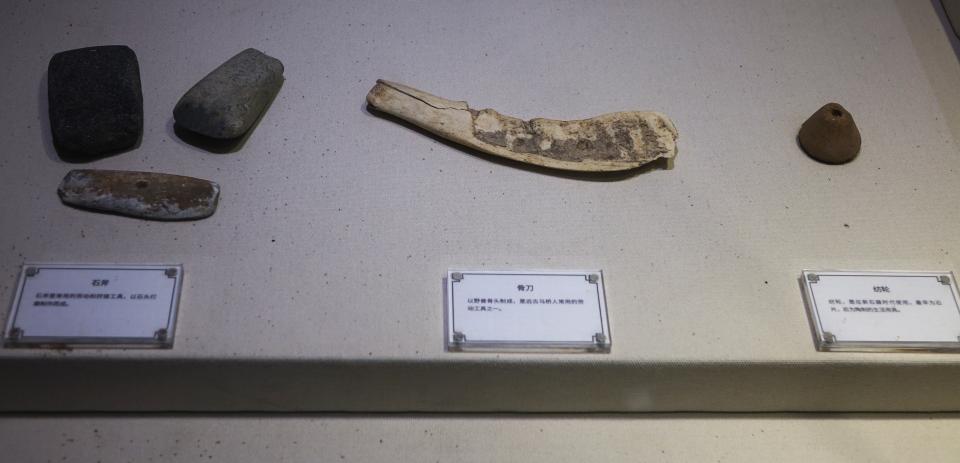

马桥文化的生产工具以石器为主,主要有斧、钺、戚、锛、凿、锄、 刀、镰、戈、矛和镞等。马桥文化已经发现了青铜器,但种类和数量都比较少。目前发掘出土的有削、斤、镞等。

黑釉原始瓷是马桥文化的一大发明。马桥文化的主要内涵是印纹陶(红褐陶)有颜色和质地软硬的差别。根据考古学者和硅酸盐研究学者的共同探讨,认为马桥文化的陶瓷生产正处于技术创新的转变时期,新出现了烧制火候相当高的硬陶和原始瓷。硬陶的烧成温度已达1100度,其表面有一层光亮的釉,既有青绿釉,也有黑釉,环太湖地区是目前所知年代最早的原始瓷出产地之一,黑釉原始瓷尤为罕见,这可以说是马桥文化的一大发明。

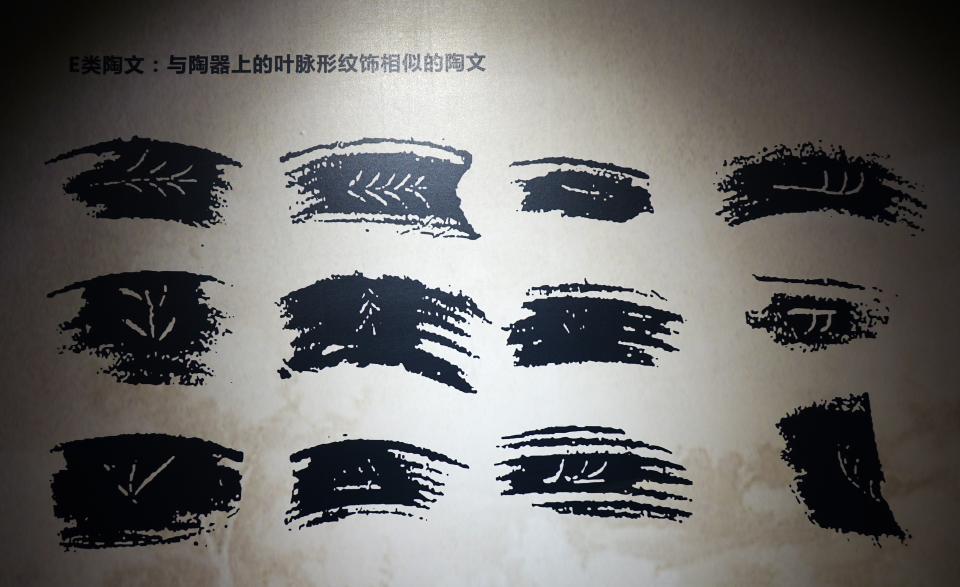

发现最早的陶文甲骨文。马桥遗址一共发现了234 个陶文单字,同形合并后归并为59种六类。商代后期的甲骨文和金文是中国最早的成熟文字体系,对早于甲骨文、金文又与文字有关的那部分资料(主要是陶文),学术界一直存在不同看法。2005年3月16日,文汇报发表了一篇《文化争鸣:上海人的祖先到底是不是河南人》的文章。文章指出:“在闵行马桥遗址出土的阔把杯底的两个刻画陶文,作为中国最早的原始文字资料,最先被郭沫若先生引用在《中国史稿》中。”我国现存最早的文字遗迹如西安半坡出土的陶钵口沿上的符号,山东莒县出土的陶尊(大汶口文化)上的符号,上海马桥遗址下层出土的陶杯(良渚文化)器底符号等,全部是“篆刻”。可以辨认的正式文字“甲骨文”,更是地道的“篆刻”艺术。

最早的五角星纹诞生于此。马桥文化的艺术成就,在出土的陶瓷容器中几乎随处可见。如在出土的泥质黑衣灰陶上,在盒外底细刻内旋纹的中间,浅刻一五角星纹。专家断言,这是中国迄今发现的最早五角星纹。同样在马桥出土的马桥文化泥陶器皿中,出现了菱形、波浪形、S形、云雷纹等其他形式的花纹图案。艺术的生命力是如此顽强,3900年后的今天,五角星已成为中华人民共和国的国旗,已被美国、前苏联、朝鲜、越南等许多国家作为国家标志的象征。马桥遗址出土的大量艺术花纹、云雷纹已经成为众多国内外艺术家收集的艺术珍宝和创作素材来源。

万物皆尘土,广袤的沃土既生长万物,也承载着人类文明的演变。在这个空间,我们可以看到马桥遗址挖掘的意义、马桥文化的释义,在上海地图上找到马桥遗址所处的位置。据考证,马桥遗址坐落在一道被称为“竹冈”的贝沙堤之上,呈南北长,东西窄的宽带形状。“竹冈”的地层堆积主要形成于良渚文化、马桥文化、马桥文化以后三个阶段。

地处黄浦江上游北岸的马桥镇,旧时是上海粮仓,原来是四乡八镇交易的市集,乾隆年间改为“镇”后,沿用至今。有个说法:马桥,因当时是经济贸易区域性节点,热闹非凡,马道、水路极为畅通,镇中古桥很多,所以命名为马桥。这里有着4000年历史的马桥文化遗址,是上海最古老的人类遗址,也是上海仅有的三个以地名命名的考古学文化之一,海派文化根脉所在,有着“上海之本”之称。

今天的上海有着海纳百川的城市精神,这种有容乃大的基因原来早就铸成了。浩渺星河,时光旖旎,上海的三大文化遗存都灿烂辉煌,崧泽文化是上海之源,广富林文化是上海之根,马桥文化是上海之本。马桥先民在历史的长河中留下了弥足珍贵的印记,他们无疑是一群承前启后的古上海人。远古上海一路走来,从新石器到新时代,开放包容、面向大海的精神永远不变。

(注:您的设备不支持flash)

信纸作者:茹歌

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录