【原创】上海的开山鼻祖——春申君

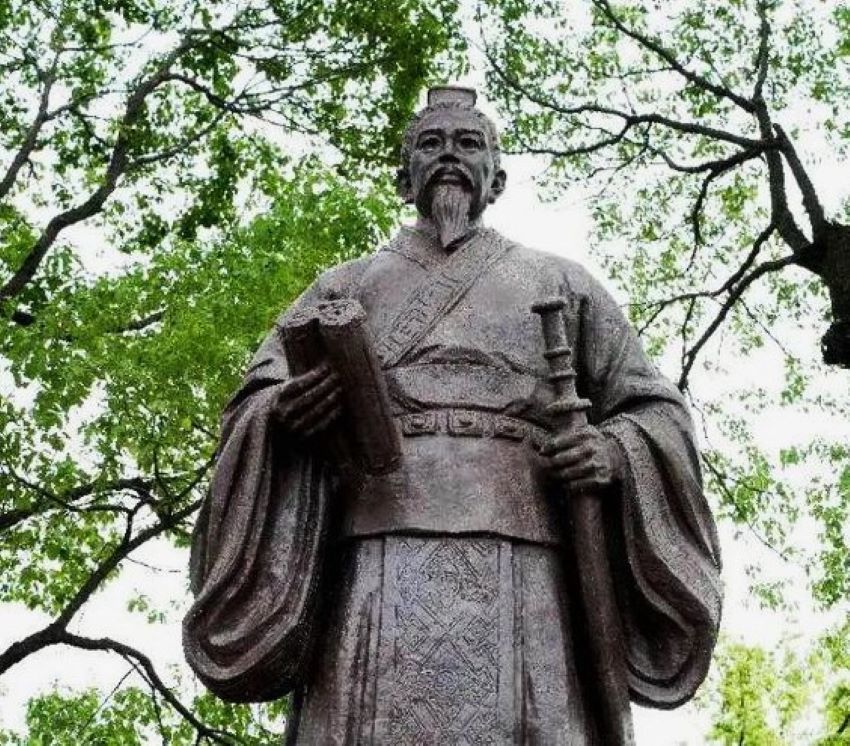

这几天阅读《上海六千年》,有一位历史人物引起我极大的关注。找到了闵行的春申公园,那里有春申君的塑像。上海市嘉定区南临黄浦江重要支流吴淞江的一个小镇,有一块石碑赫然标示“黄渡”,传说是当年春申君渡过吴淞江的地方。人们为了迎候他的到来,特地建造了一座华丽的凉亭,古上海地区因此叫做“华亭”,在中国历史上开始有了自己的名字。

在松江区新桥镇春申村,找到了松江区于2003年重新扩建的春申君祠堂。这个祠堂的历史很悠久,村子就是黄歇当年住过的村子;祠堂边的春申塘,就是当年春申君黄歇带人修建的。一组巨大的铜浮雕,栩栩如生地再现了当年黄歇领着当地居民治理、疏通黄浦江的情景。祠堂内陈列着春申君的相关史料及松江古迹、历史名人名作。祠堂里的匾额,分别为著名松江籍学者和书法家施蛰存、程十发、郑为题写。祠堂西面的大型铜雕照壁,主题叫做“上海之根”。

春申君造就了上海地域形象,至今香火鼎盛。苏州下面有个春申埭和春申湖,还有一个黄埭镇、建有春申庙。无锡春申传说甚多,春申涧、春申墓是其中著名景点。春申墓在全国有十余处,可见其影响深远。安徽是春申君事业的主场。浙江湖州有座巨大的春中君雕塑。河南潢川是春申故国,被后世认为是其出生地,然而、湖南、湖北和四川的一些地方也都说自己是春申君的故乡。

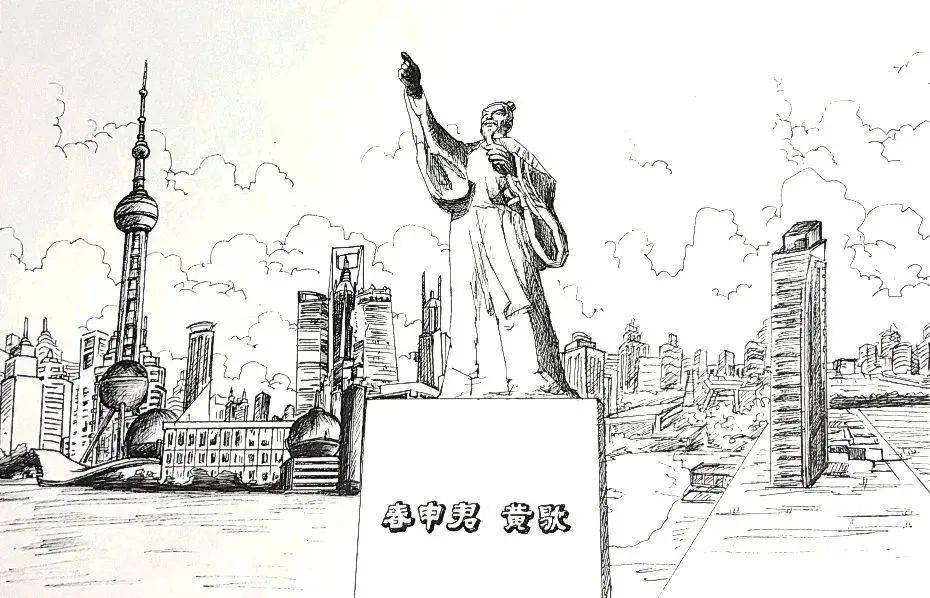

很难找到第二个历史人物像春申君这样,在国内那么多地方有那么多传说叙事、那么多墓地、那么多庙宇,这简直可以说是一个奇迹。虽全国十多城均有春申君纪念景点,但唯有上海把春申君视为文化地标、作为城市的名称。上海民间出现的“申城两千年”的叙事,除了黄浦江,还有春申君庙、春申塘、春申路、春申桥、黄渡、黄酒等等、春申君是融入上海老百姓血液的文化英雄。

这是因为春申君有崇高的精神境界和巨大的影响力,符合上海城市形象。他靠为民谋利益的水利工程建设、和平发展的治理措施整合了长三角地区,这对今天长三角一体化建设具有示范意义。上海选择春申君为标识,是尊重民俗民意,尊重开拓者,也是对上海6000年历史的一种尊重,是一种科学的人文选择。

春申君是古代文献明确记载的上海地区第一位领袖。《中记·春申君列传》、中国早期经典地方志文献《越绝书》,以及明清以来大量的《松江府志》《上海县志》及相关乡镇志,一致认为江南与上海所在地就是春申君的封地。民间传说、儿歌、民俗传统一起塑造了春申君多彩的形象,民间信仰构建了相关仪式与景观图像。

黄歇(前314年-前238年),黄国(今河南省潢川县)人,楚国大臣,曾任楚相,黄歇游学博闻,善辩。黄歇被封为春申君后,与齐孟尝君、赵平原君、魏信陵君并称“四公子””,有食客三千人。

对中外文明兼容并蓄的上海,铭记着自己的发展史。《上海地名志》等记载:上海简称“申”,这一简称,源自战国时期受封于这里的楚国贵族黄歇。2300年前,楚人春申君请封江东。黄歇受封之时,黄浦江还是一条无名之河,河中由于泥沙淤积,河床过高,常常泛滥。黄歇带领百姓进行开浚,疏通了河道,筑起了堤坝,使这条河造福于百姓。人们为了怀念他,不仅为他建了庙宇,还将这条河改称为春申江,简称申江。后来,人们便以“申”代称上海。在上海,黄浦江、申江、春申江、黄浦区、春申路、春申村等,春申村,就是春申君黄歇开挖黄浦江时的“指挥所”,均为纪念这位开“申”之祖。

“海派文化”春申君是其“始祖”,黄歇应为“海派文化”的“开山鼻祖”,因为“海派文化”的地域由他而起。作为一种新的文化现象,“海派文化”的精神特质是多元文化熔于一炉,在包容一切中创造一切。而这一切,并不是上海在晚清以来所独有的,之前的上海就有这种特征的文化。从历史学上追溯“海派文化”,也大多追溯至春申君时期,因为这时上海的文化身份开始形成。春申君开发上海,带来楚文化和吴越文化的融合,这是不争的事实。

清朝末年是帝国主义入侵、西方文化渗透,中西文化的碰撞进而形成“海派文化”,而二千多年前,则是楚国的征服、楚文化的进入。战国时期应该是为“海派文化”发展奠定了深厚基础的重要时期,是没有理由忽视它的。在上海的历史长河中,春申君黄歇是一位具有深远影响力的人物,被尊为上海地域形象的重要代表,甚至有人称其为上海地域形象第一领袖。这一称谓背后,蕴含着丰富的历史文化内涵。春申君作为上海地域形象的重要代表,以其水利建设、文化传播等贡献,在上海的历史发展中留下了浓墨重彩的一笔。人们为了怀念他,不仅为他建了庙宇,还将这条河改称为春申江,简称申江。后来,人们便以“申”代称上海。

(注:您的设备不支持flash)

信纸作者:茹歌

请选择你想添加的收藏夹

- 未定义0条内容 你没有登录