导语:

修改发表于2023年09月28号 06点 阅读 10565 评论6 点赞25 ©著作权归作者所有

马路野史杂说之十四

——淮海路上的第二场“灵魂”撕扯

繆新亚

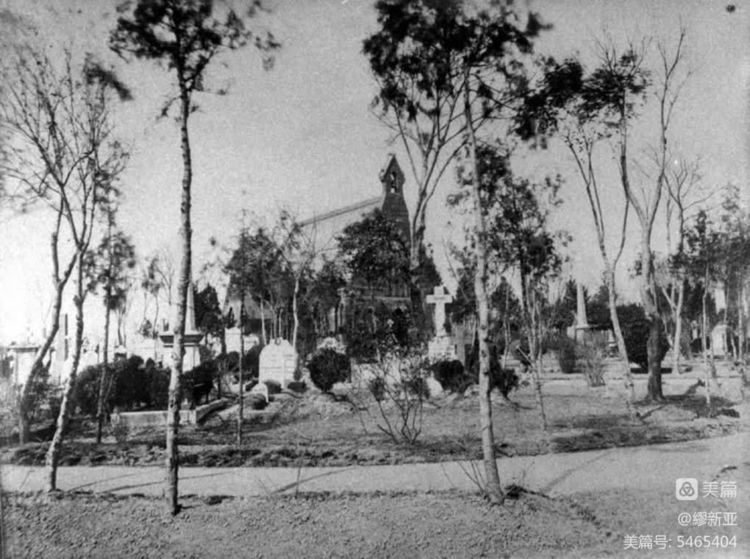

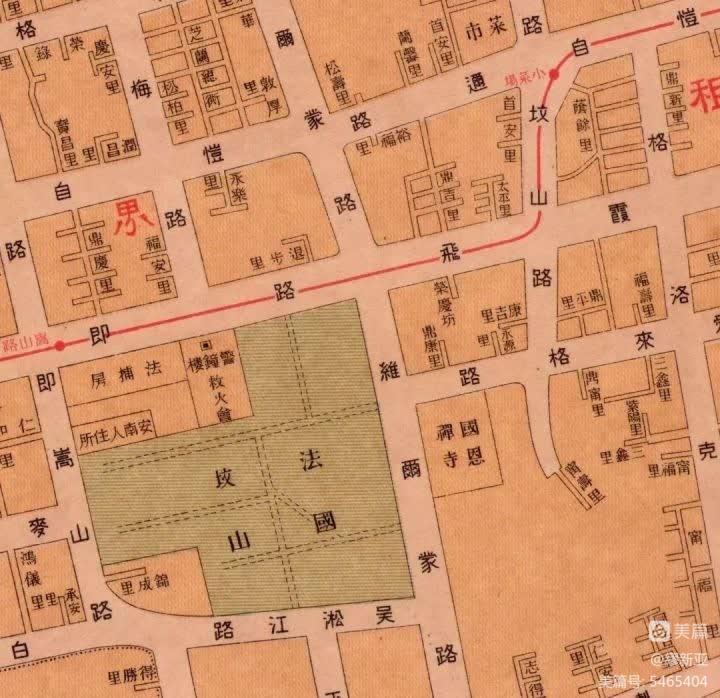

八仙桥外国坟山有来头

现在,淮海路力宝广场对面,有一个“L”形的公园——淮海公园。东为普安路,南至太仓路,西邻原南市区体育馆和嵩山消防队,北临淮海中路。淮海公园以水景、树景、灯景见长,富有时代气息,有谁知道,60多年前这里竟然是一片安放外国“魂灵头”的外国坟山。原名叫“八仙桥公墓”。

1956年8月根据人民代表提议和市长办公会议决定,筹建公园。建园工程于1958年3月17日开始,7月1日建成对外开放,定名为淮海公园。

1843年,上海开埠,大批外国人涌进上海,在魔都这个“冒险家乐园”,竭尽掠夺盘剥之能事,拼命掘金敛财。洋大人们,不是神,也有生老病死,“肉体”也附着灵魂。在上海期间,他们难免会发生各种意外,或在突发事件中死亡,或因生病医治无效,“肉体”终究也会死亡。

外国人同样有死而殓之,殡而葬之的习俗,他们大都是基督教或天主教的信徒,他们也相信人的“肉身”与“灵魂”的存在,他们认为人死后,灵魂要静候等待天主的判决,决定肉体和灵魂的最终的归宿:是上天堂,还是下地狱。

无奈上海与欧洲远隔万里,单程一趟至少半年,外国人在上海死亡,要将附有灵魂的尸体运回欧洲变成了问题。于是,他们想到必须在上海建立安放“灵魂”的场地——墓地。于是,上海有了“外国坟山”10余处。

租界当局按照异域习俗,墓地四周须用围墙,团团挡住,并规定游人不能进入,更不许破墙开店,有竹枝词为证:“一地方方四面环,俗呼外国做坟山。其中墓石分班立,不许游人入此关。 ”

1863年,经上海道台批准、租界工部局购进地40亩土地,建立公墓,用作埋葬外国“魂灵头”,的墓地,老百姓称之为“八仙桥外国坟山”。此处笔者有个说明,第一,八仙桥不是一座桥,而是四座桥,四座桥有八个桥堍,八大仙人各把一个桥堍,故称“八仙桥”;第二,此处外国坟山离八仙桥,有一段距离,原是一片农田,无名村落,因为八仙桥是必经之路,故傍名“八仙桥”。这一带这一带本没有路,上坟的人多了,用鞋底踩出一条路,民间称“坟山路”(即后来的淮海路、龙门路、普安路的一段)。

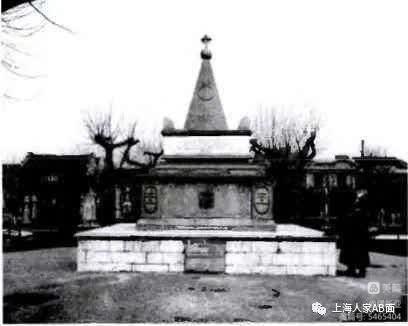

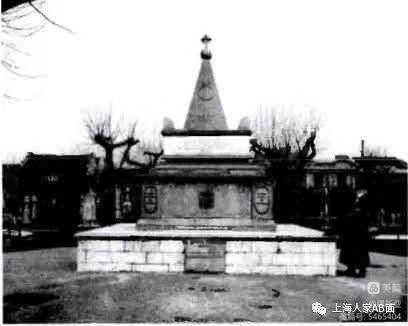

一场为法国士兵的亡灵树碑招魂、旌功表勋的丑剧

小刀会起义,占领了上海县城,1853年初,法租界当局为虎作伥,配合上海道台出兵镇压,法国人从泊在黄浦江的兵舰,调来大炮,对着上海城墙,一阵猛轰,城崩墙塌,可伶焦土,出现一个缺口,联军攻入城里,把小刀会镇压,攻守之间,有13名法军士兵的“肉体”被消灭,灵魂尚在,上海地方官员,为表彰法军“功勋”,特奉万两白银,特作奖赏,还在在新北门的北侧,建造了一座纪念塔,纪念塔颇的形制,颇有气势,塔身嵌有铸铁纪念铭牌,赫然用法文半文不白地写着:“纪念因激于公义与人道而攻打侵犯上海城之盗匪,于1855年1月6日为国争光而阵亡诸法人。同国并肩作战诸友,谨立此碑”。真是奇了怪了:用中国人的钱,为法国人修墓造塔,以中国人的口气,用法兰西文字,为法国亡灵招魂!

1900年法租界扩张成功,“八仙桥外国坟山”被划入法租界。法租界即以同意将部分土地划归公墓,公墓管理方则同意将“法兵墓”迁入“八仙桥公墓”。

到19世纪末此地早已“鬼满为患”。那时,淮海路尚未显形,1900年开始筑路时,法国人的“灵魂”早已在这一带的上空徘徊游荡。

这真是奇耻大辱:法国人的士兵在中国国土上用自己的“肉体”去消灭中国人的“肉体”,法国士兵死后,当时的中国政府竟然还要为他们的“灵魂”买单建墓,树碑立传。

淮海路筑路以后日渐繁华,遂成为中国的香榭丽舍大街,却在繁华地段,极不协调地存在着、阴森恐怖,充满戾气的外国人安放“灵魂”的墓地,这也算是淮海路上的怪事一桩!

1949年后,外国侨民几乎都先后撤离上海,所有外国势力,无论是“肉体”还是“灵魂”,统统撤离中国,撤离上海,“八仙桥外国坟山”墓地更是一片荒芜。但还是惹眼地存在于淮海路上。

1956年12月12日,第二十七次市长办公会议作出决定,全部土地改建为公园,后来因为当时以邑庙区(区境在今南市区西部,卢湾区东部)没有体育场,1958年1月8日经市政府批准将其中大部分土地拨给市园林管理处辟建公园,其他土地拨给邑庙区体育运动委员会建体育场(后来的南市区体育馆)——成为南市区在卢湾区的唯一“飞地”。也算是淮海路上怪事了。公园在筹建时名嵩山公园,建成后定名为淮海公园。

“八仙桥外国坟山”里的铁纪念碑及墓的部分构件,现还藏于上海市历史博物馆,但是,由于当时保护意识缺失,原始记录过于简,文物缺失,许多原始文物没有保留下来,其实换个角度,这也是爱国主义精神教育的活教材,更何况,有些构件是记录上海小刀会起义的珍贵文物,难免让人不免唏嘘,还留些许遗憾。

当年回不去了,但记忆可以,历史还在,淮海路也记住了这些!

信纸作者:大海

野史之“野”,有时难以置信;通常不是史不实,而是事离奇。淮海路现在繁华堂皇,曾经稀奇古怪,群魔乱舞。缪教授上回刚记述过“四明公所”的风波,这回又是第二场“灵魂”撕扯,八仙桥的外国坟山。 老上海都熟知八仙桥。是否真有八仙,很难考证,并不重要;曾经有桥,倒是真的,差一点成为外国人的“坟墩头”,也是真的。只是有了中国人、上海人,以龙子龙孙的血肉之躯,与洋枪洋炮的激烈抗争,才使洋人魂归别处,这里建起了淮海公园。 淮海公园在上海的公园中不算大,特色也不多,但它在市中心,又紧挨淮海路,因而名气很响,游人挺多。它还有一个知之不多、不可不说的“第一”,那就是它是上海第一个“破墙透绿”的公园。现在上海绿化遍地,那时上海难得见绿,透出一点绿来,已属“创举”,开了上海绿化建设的先河。我有幸参与其间,因而多了一份美好记忆和难舍情意。 为缪教授的佳作点赞!

![]()

奇耻大辱的洋人闹鬼叫,亦悲亦壮的淮海八仙桥!缪教授的佳作《马路野史杂说之十四——淮海路上的第二场“灵魂”撕扯》真实地还原了如今宁静美丽的淮海公园百年前,曾经沦为洋鬼子们的墓地,那段不堪回首的令人憋屈的史实!腐败无能的清政府的嘴脸,耀武扬威的侵略者,狼狈为奸攫取掠夺的法租界当局,像过电影似的再度让我们重温了新旧上海的对比。历史回不来了,但是不能忘却历史。忘记了过去就是数典忘祖。为缪教授的佳作《马路野史杂说之十四——淮海路上的第二场“灵魂”撕扯》点赞!向缪教授致敬并祝福中秋节快乐!

![]()

请选择你想添加的收藏夹