导语:

修改发表于2023年03月20号 04点 阅读 10741 评论9 点赞56 ©著作权归作者所有

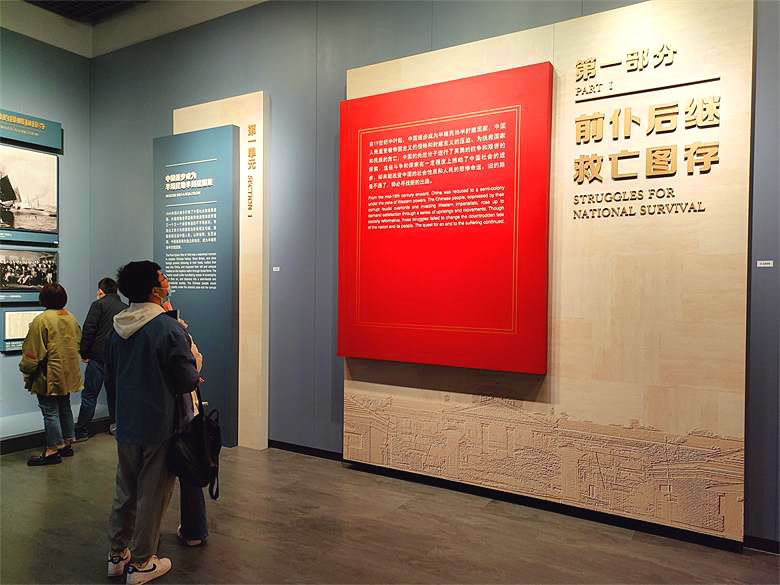

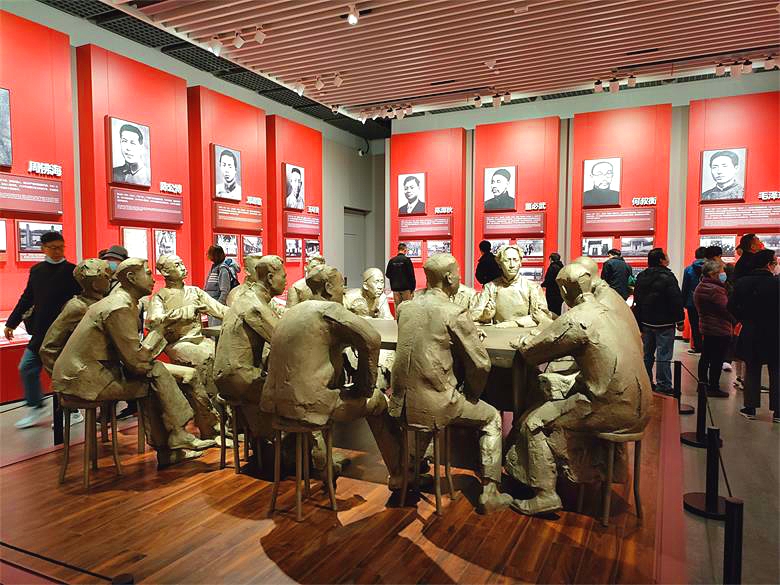

信仰的力量

这是我第二次参观中国共产党第一次全国代表大会纪念馆。上次参观是在纪念建党一百周年的时候,我参加了“长三角老干部工作联盟‘百年追梦·重走一大路’研学活动”。

今天,当我站在“信仰的力量”展区前,再次仰望着革命前辈陈望道和张人亚的图像,对于信仰的力量,有了进一步的认识,要永远不忘初心牢记使命。

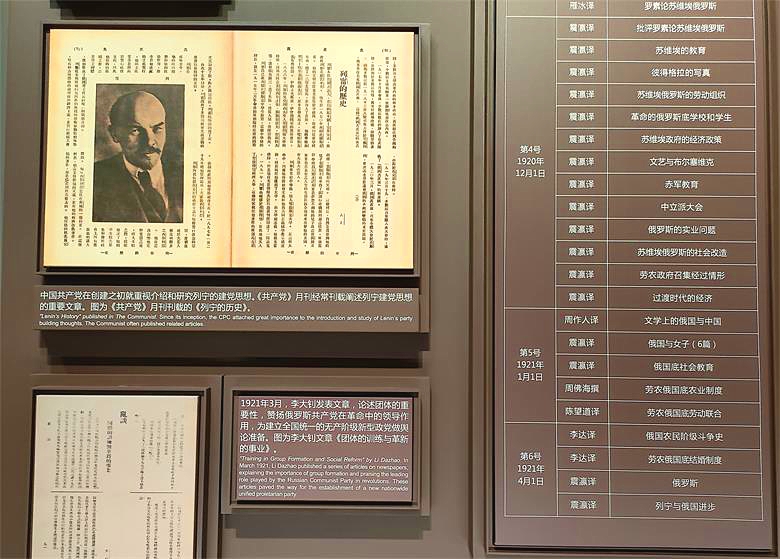

在展区前面错落有致地排列着几个玻璃展柜。当中的一个展柜里陈列着两本于1920年出版的《共产党宣言》。一本是红色封面的8月版,上面的图文已经模糊了,“共产党宣言”这五个字,排版时误印为“共党产宣言”。另一本是纠正后的蓝色封面9月版的《共产党宣言》。这两本《共产党宣言》被称为“姐妹本”。

《共产党宣言》是马克思和恩格斯为共产主义者同盟起草的纲领,全文贯穿着马克思主义的历史观,它是马克思主义诞生的重要标志。

陈望道翻译了第一个《共产党宣言》中文全译本,对后来马克思主义事业的领导者影响巨大。

毛主席曾经说过:“有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。”其中之一就是陈望道所译的《共产党宣言》。

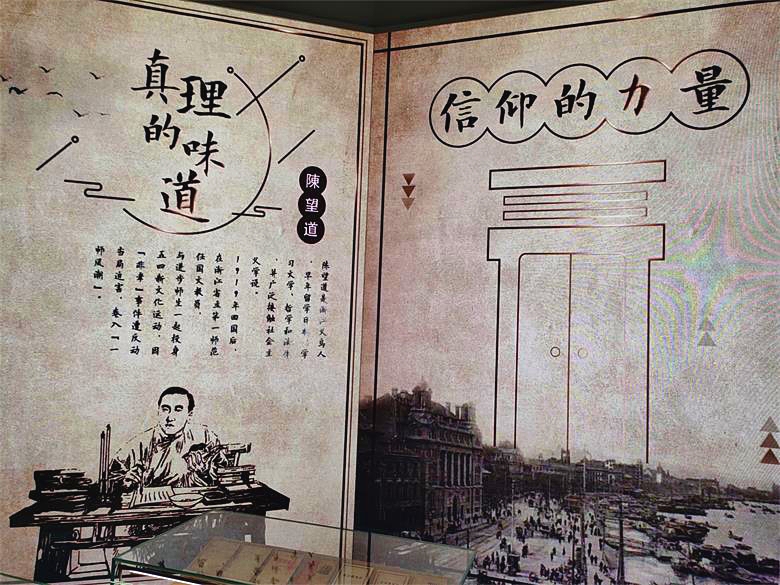

在展区左边背景图上印有“真理的味道·陈望道”。陈望道是浙江义乌人,早年赴日本留学,接触并阅读马克思主义书籍,认为要想改变这个现状必须进行社会革命。五四运动后回国,积极投身宣传马克思主义的革命活动。

1919年底至1920年春,陈望道在老家浙江义乌分水塘一间简陋的柴屋里,利用一盏煤油灯、一块铺板、两条长凳,翻译马克思、恩格斯合著的《共产党宣言》。

陈望道为翻译《共产党宣言》,忘记寒冷、克服困难,日以继夜,尽心尽力。为了尽可能科学、准确、严谨地将《共产党宣言》译为中文,他首先根据日文版翻译,同时利用英文版和日文版《共产党宣言》相互对照。他克服条件的艰苦和翻译中的困难,“费了平常译书五倍的功夫,才彻底把全文译了出来”。

真理的力量是无穷的。陈望道废寝忘食,全身心投入《共产党宣言》翻译工作,常常“不知东方之既白”。

母亲心疼儿子,有一天将粽子和红糖放在他旁边,让他饿了垫补一些肚子。没想到陈望道吃粽子时,竟把墨水误作红糖了。当母亲在外面喊道:你吃粽子要蘸红糖,吃了吗?他还说:吃了吃了,甜极了。于是,陈望道给历史留下了“真理的味道非常甜”的故事。

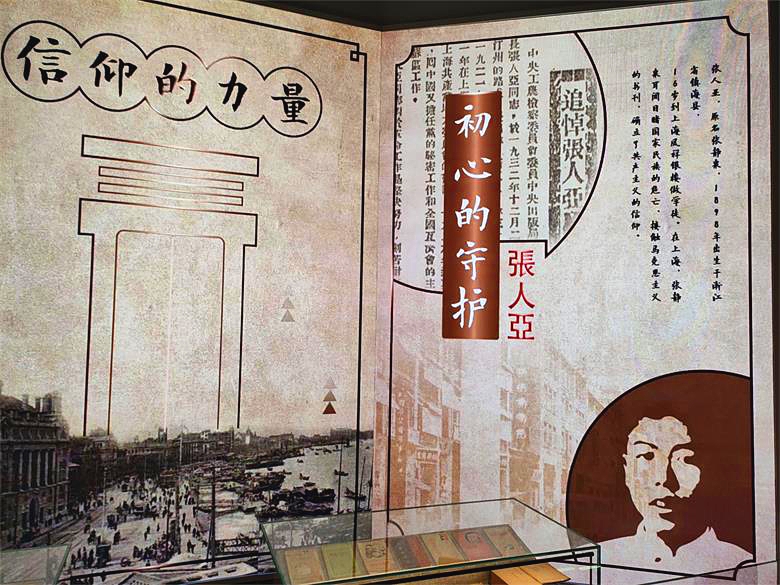

在展区右边背景图上印有“初心的守护·张人亚”。张人亚出生在浙江镇海,在1921年就加入了中国共产党,他领导了上海金银业的罢工斗争,给中外反动势力一沉重的打击;他主持出版了上海总工会机关报《平民日报》,为上海第三次工人武装起义摇旗呐喊。

1927年“四·一二反革命政变”爆发后,张人亚冒着生命危险,将一大包党的珍贵书报文件秘密送回自己的老家宁波霞浦镇霞南村,交托给父亲张爵谦保存。从此张爵谦老人就成为这批珍贵文件的守护者。他对外宣称儿子张人亚找不到了,十有八九是去世了。就在后山做了一座张人亚的衣冠冢,把这些文件资料用油纸层层包裹,悄悄地地埋入坟墓里。

张爵谦老人日夜盼望与儿子重逢,并把这包文件资料亲手交还给他,可是一直盼到全国解放,张人亚却始终渺无音讯。

1951年,年事已高的张爵谦老人,请人打开了儿子的空坟,将文件资料取出捐献给国家。共有文物36件,其中一级文物二十多件,其中就有当年的《共产党宣言》中译本。这本《共产党宣言》也就成为了一大纪念馆的镇馆之宝。

2005年,在张爵谦老人过世多年以后,一直不曾放弃寻找张人亚下落的亲属们,偶然发现刊登在当年瑞金中央苏区出版的《红色中华》上的张人亚的悼词。

原来,张人亚自从1927年辞别父亲后,曾经先后在上海、芜湖等地从事党的秘密工作。1931年赴瑞金,成为中央苏区出版事业的负责人。1932年12月23日,张人亚在去汀州检查工作的路上,因积劳成疾而不幸去世。在这份悼词中,张人亚被称为“最勇敢坚决的革命战士”。

不忘初心,方得始终。参观一大纪念馆和一大会址,再次重温老一辈无产阶级革命家陈望道和张人亚的革命精神,必将鼓舞我们为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

请选择你想添加的收藏夹